《沈颖与陈子凯》情感坠落时代的庇护

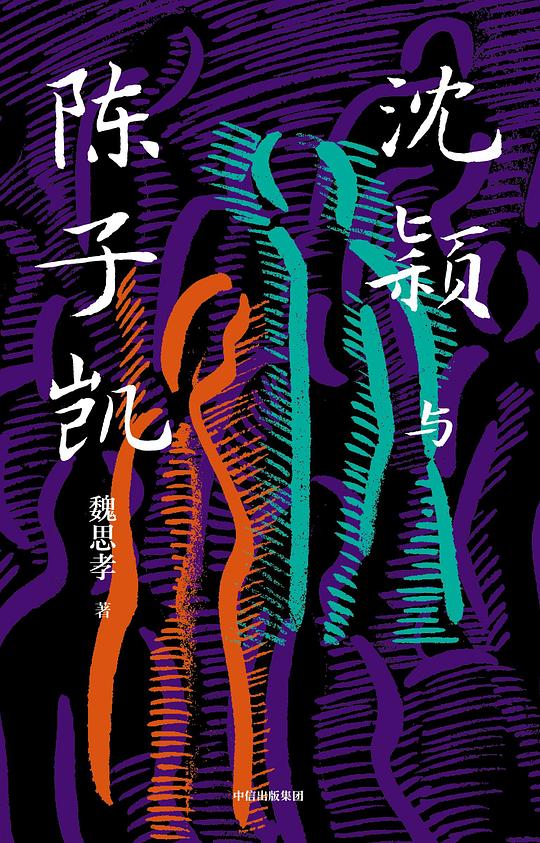

书名:沈颖与陈子凯

1

0

幸福小珍珠 2023-09-12 10:12:48

自2006年开始写作,魏思孝至今已写作了十七个年头。一直以来,魏思孝的小说聚焦于底层青年生活状态。他以自己的家乡——一个位于山东的人口不多的村镇为中心,勾勒出一幅幅当代乡村人的生活图景。

从2010年开始的《不明物》青春写作,到《小镇忧郁青年的十八种死法》青年焦虑写作,再到“乡村三部曲”,在“厌倦了自我宣泄式的表达”,以《王能好》完成其对“自小生活的乡村和这片土地上的人们”书写之后,魏思孝终于把视线聚焦在城市,推出长篇新作《沈颖与陈子凯》。

无处安放的爱欲与恨,当命运来袭,谁能为谁提供庇护?上海书展期间,我们邀请了作家魏思孝、复旦大学人文学者梁永安、作家郑在欢和青年评论家汪雨萌,在衡山·和集,探讨了在这个喧嚣的时代,我们的情感该何去何从。

汪雨萌:先请魏老师聊一下小说创作的主要感受,您对自己的新作有什么样的感想?

魏思孝:从文学创作上来讲,对我而言,作为一个男作家,对女性的描写一直是个弱项,所以我想尝试写一个女性。

但小说真正的起源是好多年前我在法制节目里看到的一个真实案件,发生在江苏,主人公正好是沈颖和陈子凯,我连名字都没改。当时吸引我的是案件里有一个所谓“杀手”的群体,其实就是无业游民在网上发布一些消息,说我们是杀手,寻仇的话可以找我们。沈颖就去找了“杀手”,说她想对陈子凯报仇。

当时我觉得很有意思,可以作为小说的题材,不同于往常我们理解的那些形象。但是过了几年之后,我觉得这里面男女之间的情感更有意思,所以在书里弱化了案件,选择用更吸引人的东西,保留了男女之间不轨的情欲的纠葛。

为什么把《沈颖与陈子凯》作为书名?我当时是想对标一下《罗密欧与朱丽叶》《梁山伯与祝英台》,但是当我把这个想法和朋友表达之后,就像在座各位的反应一样,他们就说魏思孝你是真的一点数都没有吗?大概就是小说的起源。

汪雨萌:魏老师刚才说,作为男作家,他对于写女性这件事是很陌生的。之前北师大的张莉老师曾经做过一个访谈,关于男作家和女作家的性别观。讲到女作家写男性的时候,她们都说我不是很了解男性,都是在尝试去写;但是采访到很多男作家的时候,他们都说我很了解女性,我非常知道我要怎么去写女性。

魏老师的想法其实挺有意思的,我很少看到一个男作家,他很坦诚地说,我其实不了解女性。但我觉得魏老师对沈颖的把握是很奇特的,是一个女性自己可能都不会意识到的视角。

梁永安:确实像思孝说的,男作家要写一个女性的精神世界、心理世界、情感世界,经常容易先入为主。但是我感觉在《沈颖与陈子凯》里,确实包含着一种神秘,有一些女性自己对欲望、对人生的感触,还有自己的爱恨。里面既有想要掌控的部分,又有那种越想掌控越失控的感觉。这背后有一种东西使人物的命运和生存发生了意想不到的巨变。

这是一个很有难度的写法,把握这种微妙、转瞬即逝的东西,不是我们用理性所能感受的东西,我们无法用一种很大的价值进行文字的操控。越是写这种题材,越是要让人物自己走,而不是要设定一个情节,所以我觉得这个写得非常好。

这个故事的倾听性并不是很强,本身也没有什么复杂的悬念,没什么自然行为,但要是换一个作家来写,可能就会大力描写悬疑的场面和气氛,因为这样可以对接大众文化阅读的兴趣。

我觉得思孝是用了非常简单、非常淡化的被压制的一种写法,专门突出我们的生活、心理、精神和情感,在这个时代我们自己也无法真正把控的东西。这本书表面写的是沈颖要去把控陈子凯,写的是沈颖想把控自己的人生,但是在这个过程里,实际上她在不断地失去,这是一种无可奈何的挣扎。

我觉得他写的是我们平民的底子。《沈颖与陈子凯》里有一个点我印象很深,他们作为小人物,彼此之间是灰调的,但是想做一点不灰调的事情,可灰调是无处不在的。要是有个出口——文化出口或观念出口,两个人完全可以放下很多东西。本来不是一个很难选择的问题,但是在小说里面就变得特别有理,所以是非常好的一个写法。

郑在欢:我们上一次来上海是六年之前的那次活动,我、魏思孝,还有赵志明,被称之为“农民作家集体进城”。我跟老魏认识太早,我们是一路成长起来的,小的时候对文学一知半懂,对生活全无看法,但就是想勇敢地写。当然我那时候更务虚一点,写玄幻什么的,他那时候就立志写现实生活中那些困扰他的事情。这一直延续到现在,也就是《沈颖与陈子凯》的后半部分,陈子凯的人物样本其实是魏老师一直在描绘的人群。

他写大量的无业青年,满脑子荷尔蒙,但无处发泄,也不知道该干嘛的迷茫的青年。后来他的迷茫可能宣泄得过头了,从《余事勿取》开始,他写作的内容就开始从他当下生活的状态转变为写他生活过的地方。从他父亲写到表哥王能好,他把自己的来处研究得差不多之后,开始写《沈颖与陈子凯》。

像他刚刚说到的切入点,很像我们刚开始写作的时候会关注到的东西,就是一个笨贼,一个杀手,一个无业青年,在正规渠道找不到上升途径,满脑子想一些旁门左道的故事。如果他还是这样写,那可能就是早年间我认识的魏思孝,但他写着写着就变成写女性,写一个——像他坦言的,他不了解的,他难以把握的另一个人类样本。

看沈颖的部分,我觉得是意犹未尽的,我很享受看他怎么去写女性,怎么去剖析女性、观察女性。以一个杀手为切入点,结果最后的重头戏放在女性角色身上。看到陈子凯部分的时候,我还不想看陈子凯,我还想接着看沈颖。他对女性的描写特别深入,像在手术台上解剖人一样,从她的童年开始讲,到后来怎么走入这桩感情。

汪雨萌:我最早接触到魏老师的作品应该是2014年或者2015年,他当时在杂志上发了一个短篇小说,杂志的编辑邀请我给他写一个短评,我觉得他写得太好了,很少能看到这么柔软、温柔,但是又非常残忍的写作者。后来包括《余事勿取》,他其实都有很多没有动机的、粗糙地处理生活方式的描写。

看到《沈颖和陈子凯》的时候,我觉得是很新奇的,因为他这次剪掉了很多外部的东西,写得很细,去写这个女性怎么会变成这个样子,这个男的为什么会变成这个样子,我们所不了解的这些人为什么会变成这个样子。想听听魏老师怎么来评价自己的创作生态,或者说创作的变化和成长?

魏思孝:每个作家都有他自己熟悉的领域和不熟悉的领域,写完自己熟悉的领域之后,作为一个有追求的作家,肯定想探索一下不熟悉的领域——女性,这是激发我去写这部小说的重要原因。

从完成度上来讲,我觉得还是有很多问题存在,但是我只能写到这个程度,而且这就是我想要表述的,和通过我自己掌握的文学技巧所要达到的。沈颖的部分,考虑的就是以人物生平的写作技巧来写,简述了她从小到大成长的一个过程,以及婚后的生活。陈子凯的部分,我就换了另外一种叙述方式,以所谓的微型史诗的表达,每个小节切入的点是不一样的,他可以追溯到自己过去的成长环境和家庭环境。

在欢刚才说的时候,我也比较感慨,我们写了十来年,从农村写到现在,好像是能人模狗样坐在这儿当所谓的嘉宾,和今天来的各位朋友讨论一下所谓的文学和写作。这里边当然包含一种像我们这种野路子出来的,对写作投入的努力,但是还有一个很重要的方面——其实作为一个创作者,在当下的环境之下,难免会有一种悲观的心态。

一个是对自我的悲观,到了三十多岁、四十多岁,你究竟还能写出什么样的东西出来,能记录这个时代常常给我们的无力感。

另外一种悲观是当下整体的文化氛围,大家是否有更为包容的心态。前段时间陈可辛的《甜蜜蜜》引起大家的讨论,下面的留言都在说出轨、渣男,都是这种特别政治正确的价值观判断,完全消解了艺术作品本来该有的价值和引发的思考。

当然我这个小说它肯定不是一个所谓的正确的价值观的导向,它讲的就是一个出轨的故事,里边还牵扯到很多细节。我就想在当下的环境之下,我们怎么理解感情,不要有太多所谓的对和错这样的划分。

汪雨萌:魏老师刚才说关于感情,或者我们狭义来讲,关于爱的这种悲观的心态,现在有一种蔓延的态势,这里面不仅仅是我们所说的对于爱情的不信任,或者说对爱情的悲观的想象,同时也包括大家把爱情作为一个有对有错的事情来看待,所以才会有这样一个结论。

我觉得沈颖和陈子凯他们两个对这段感情的理解是不一样的,但我们也可以说他们在某种程度上是殊途同归的。所以我还是想问问三位老师,这种不对等的,或者说这个小说里所展现的有很多种面向和需求的爱,我们要如何理解?

梁永安:其实人类的理解很有限,我们在面对人的生存的时候都用了一些概念、一些原则、一些价值去框定它。在某种意义上,尤其是20世纪初以来,弗洛伊德的精神分析法出现,用非常贫乏的语言、规则去面对那么不一样的、错杂的、斑驳的人的生存、人的生命和人的内心处境,这是某种强制性的思维架构。

我觉得要有“除罪化”的东西,在某种程度上给他一定的选择,切断一些跟社会周边相关联的东西。因为其实任何当下都只是有限的合理性,而写作可能对于人有更深的、更大尺度的关怀,二者之间的张力要怎么把握?

艺术的创作就是要解放感,这里面存在一个终极价值,要写出基本的怜悯。思孝在写这本书的时候,我们可以深深感受到这两个人的命运以及在当代社会里的不如意。沈颖丈夫对她蜻蜓点水式的不关心也构成了她的不满意,不满意最终变成因,自己的果就获得某种合理性的释放。像沈颖这样的一个人,我们不能用“出轨”这种词去描述她,因为太抽象、太简单,她想突围,她要突围。人有时候就是为了一点小小的不甘形成了一个不一样的命运。

中国女人的普遍性就是接受这种平淡或者冷淡,甚至是人生的无聊,逐渐把它演化成一个日常哲学,认定生活就是这样,婚姻就是这样,所以很多人觉得婚姻无非就是一起吃个饭之类的,不会把它定义为更加有美感或者更加有情感价值的属性,并在普遍的“认命”中获得平稳和安全感。

在这个社会里面,沈颖小小的不甘必然形成她自身的逻辑,她要做的一个事情就是把丈夫不可爱的一面无限放大,消解掉它的合理性。一个人必然存在着“可爱”和“不可爱”两个部分。我们爱任何一个人,他身上必然有可爱的部分,这是你深爱的部分,同时你要承受或者说是接受他不可爱的部分,他的可爱与不可爱就构成了他的某种特殊性。在面对不可爱的方面的时候,正是因为里面有可爱的东西的存在,可以帮助你跨过不可爱的部分。这就是爱情本身必然具备的一种内在的构成。

这个小说读完,我感触颇多。中国人的选择,尤其在我们今天所处的结构时代,个体怎样构造自己的逻辑。我很喜欢这个作品,可以很好地体现我们这个时代的气息。

郑在欢:我挺同意梁老师讲的,有一句话特别好,叫普遍地认命,认命完了之后,有时候会有点反悔,又不太想认,然后事就出来了。

像陈子凯二十出头的年纪,他就认命了,他知道自己跟沈颖有很大的差距。沈颖的认命是在二十多岁,工作了几年之后,稀里糊涂地把自己嫁了,她对丈夫并没有很强烈的爱,只是觉得合适,加上意外怀孕,他们才结婚的。这种将就、认命,到后来悲剧爆发。

沈颖和陈子凯的爱肯定是有缺陷的,缺陷就来源于沈颖匆忙的选择和陈凯的不愿意。比如陈子凯最后说“这个世界上对我最好的女人只有俩,一个是我妈,一个是沈颖”。但是他觉得我不能跟她结婚,他有很多的顾虑,这些顾虑全部基于他认清现实的考虑,虽然有一些是被塑造出来的。

比如沈颖开宝马就是一个意象,对于农民来讲,开宝马是很厉害的。陈子凯觉得自己没有办法给她保证很好的生活。陈子凯的退缩和沈颖的不甘越来越强,导致沈颖都产生了病态心理。沈颖认为这个男的敢于拒绝我,就要给他一点教训,小说里面只是弄断陈子凯一条腿,就觉得可以跟他永远在一起了。

但是我认为正常的人都是能被爱拯救的。我们为什么写东西?从我的观察来讲,我们都是为了劝人向善,我们相信爱。为什么沈颖没被爱拯救呢?我觉得是她太压抑自己了,这个压抑是我们所有普遍认命的人都倾向于做的选择,在做完这个选择之后,它会进行反噬。

沈颖和陈子凯他们两个的爱是很稀缺的,陈子凯完全不敢想象自己能结婚成家,完全不敢想自己能拥有一个正常的爱情。正是因为这种底层的爱的稀缺,它能反映出来上层的爱的无能。我觉得都市里的人都挺爱无能的。虽然人与人之间的关系不稀缺,但是持久地爱一个人挺难的。

魏思孝:由这本书引起的爱情的话题,我觉得更有讨论的价值。我最早知道梁老师也是因为爱情这个话题,他说真正的爱就是双方都要变得美好。

在这本书里边,我确实剖析了陈子凯面对爱情时到底是什么样的心态。世间有各种背景和职业的男性、女性组成了形形色色的爱情,但是关键点在于两种不同的情感动物对待爱情的态度其实不太一样,他们之间要产生爱情,本身就会有特别多的问题。

汪雨萌:刚才梁老师说到“除罪化”,这个特别重要,尤其是对女性而言。性的除罪化其实是很难的,尤其对沈颖这样一个很体面的女人,但是在男性那里障碍好像会低一些。

沈颖除了要成为陈子凯的情人,跟他发生肉体的关系之外,她还像对待孩子一样去对待陈子凯,给他买各种各样的东西,带他去见识所谓的高档的生活。包括后面陈子凯对她避而不见,她已经想要雇凶去伤害他,她都还在想着他以前没有泡过温泉,要带他去泡温泉,她甚至细致地考虑到要给陈子凯买一套泳衣。

在这个过程当中,沈颖极力地掌握关系的主动权,她非常想要通过这样的给予,既是在关爱他,又好像是在控制他,但是陈子凯好像什么都不用做,他知道只要拿出自己的身体,沈颖就会乖乖就范。编辑老师也认为在沈颖和陈子凯的关系里面真正占主动的是陈子凯,两个人在性的方面更加具有除罪感的也是陈子凯。

好像女性会为了获得这种控制权,她需要付出更多的,包括性、物质,以及自己的情感,但是她所求的很少,只要你喜欢我。为什么在文学作品里面,“你喜欢我”看起来在女性身上这么重要,以至于塑造出了很多所谓恋爱脑的形象。对于性、爱,以及当下社会不对等的男女关系,几位老师怎么看?

郑在欢:其实我也注意到了,这段关系其实是沈颖开启的,沈颖处在高位,有着不错的收入和阅历,在这方面具有完全的主导权,但是后来当写到性的时候,她不是主导。

爱里面有奉献是值得肯定的,占有、控制肯定也是有的。从自私的角度,沈颖对陈子凯相当于第一次谈恋爱的感觉,她像母亲一般去给予、去奉献,我觉得是有害的,不光损失自己,还会带来另一个人的依赖、不珍惜和骄纵。这是一个比较传统的女性被归训出来的结果。

梁永安:我们从个体叙事、从性别叙事、从人类叙事去看,其实都有不同的逻辑。在这个社会架构上,因为财产关系,各种各样群体生存的关系,出现一种权力架构,比如说男权社会等等,但这也正是在人类的组织形式上出现的系统。

如果还原到人类学的角度看,任何一对男女、夫妻都是孤立的两个个体,融合之后有了后代,我们从后代这个角度把他们理解为一个家庭,但其实,他们还是两个不同的生命。

女性有一个以家庭名义的融合关系,生儿育女等等,都来源她的自然性本身。这个时候男性的角色在某种意义上来说,其实就是为女性打工的。“男主外,女主内。”这句话听起来很好听,但其实男性在外面能作为的东西其实很少,女主内倒是真的。在整个的关系里边,呈现出一种外在的社会因素赋予男性的权力和价值,在很大程度上是非常可疑的。

在《沈颖与陈子凯》里面,你可以看到女性要建构出自己的生活秩序,在面对陈子凯这样的人的时候,看上去它是爱情,实际上有一种强大的母性力量把他孩子化了。可陈子凯不是孩子,从脱轨社会学看,也经历了那么多形形色色的事情之后,他变成了一个野孩子。沈颖想靠自己外在相对不错的条件去哺育一个可怜人,但是在陈子凯身上,他深切体会后会产生反抗性甚至是屈辱感。

所以这个时候表现的好像是一种男女情感,但实际上是沈颖创造了自己和陈子凯的小逻辑、小秩序和小生活,以此构成自己的自强,这需要陈子凯的皈依,需要他的柔顺。但是这个人背后也有强大的男性社会的支撑,因为一个男性在本性上,最不耐烦的就是女性对他的重新整理,让他归入到她的轨道。从这个角度看,陈子凯要进入到沈颖的世界,其实是很拘束的。

沈颖最后为什么还是那么极端,问题是在这段关系隐喻里面构成了一个母子关系,爱情一旦变成母子关系,某一方就丧失了自由,我对你的好无形中转化成一个牢笼,而且这个牢笼还以一种非常温柔的方式捆绑你。从爱情角度看,陈子凯真的是不知道他遇到的这个女人可能是他这一生最应该去爱的人。

问题在于要相互解救,沈颖要改变她这种生存状态,但是改变不会一蹴而就,我们不会一步就跨入美好,总是从不美好向美好转变,在两个人相依为命的过程中,逐步体会到爱情,生活、爱情的逻辑是经常需要转换的。

在某段艰难的岁月,两个人都很孤独,都很焦虑,内心都很挣扎的时候,两个人一起度过了,然后共享了一个生命的阶段,这个时候他可能才真正开始恋爱。对于我们当下的中国人来说,因为没有经历历史性的、现代性的熏陶,很少能够在粉碎和重复的生活里面去获得一种高强度的体会。

在小说后面,沈颖弄了个杀手出来,陈子凯也不是恨,可能他真的体会到爱,体会到不顾一切的极端,他一直不相信自己是沈颖的第二个男人。可能通过某种爆炸性的破碎,陈子凯忽然感觉到自己心里从来都没有体会过的一些东西和可能性。

魏思孝:小说里边有一个细节,就像梁老师说的,陈子凯最后其实知道了沈颖对他特别好,他给沈颖写了封信,但是当时沈颖已经在监狱里边了。为什么没有回信,是因为沈颖坐牢之后,她内心当中其实已经走出了这段感情,她明白了对女儿的母爱比生命当中的爱情更不可或缺。

汪雨萌:小逻辑是男女情感,大逻辑是他们两个究竟为什么不能在一起,这就要谈到城乡逻辑。城乡逻辑其实是中国所有的现实主义作品没有办法回避的一个写作的基本逻辑,城和乡不管在什么样的位面上,它都是处在两个极端上的。我觉得中国的很多作家都是在城乡二元里面来回腾挪,但是我在这个小说里面看到一种对城乡关系新的理解,不能说是融合,只能说是一种挣扎。

陈子凯文化不高,但是他要在这个城市里面生活、工作,他试图打破或者说颠覆传统的刻板印象。魏老师写了一个非常冷漠、务实的农村人和一个特别钟情的、忠诚的城市女性。我觉得很有意思,因为往常的文学作品里面好像还挺少看到这样直接的表达。我想请问三位老师,怎么看待目前中国文学里面对于城乡感情的这种想象?

郑在欢:我俩都是农村出生,但是我一直不承认自己是个乡土作家,我们想写的东西是具有高度审美特征的。魏老师早些年是不写农村的,他只写一个面目模糊的年轻人在城市里飘荡着。我一开始是会写农村的,但我写农村从来没有关注过土地,因为土地在我们的成长过程中已经不重要了,土地不能带来生存的资源和尊严。我们写的是往来于城乡之间的人,我们也不认同自己是城市人还是农村人。

我们现在看到很多年轻人开始回到乡下生活,当年魏老师是很勇敢的,或者说是领潮流之先的,他携家带口回到淄博,一开始租房住,然后才开始写农村,但是他写农村的时候,其实已经带有很强的城乡视角,他写的农民是在城乡之间流动的。但是到陈子凯这里,他将这种身份真正结合,一个刚进入城市的居民跟一个城市的居民进行城乡之间的恋爱。

梁永安:改革开放以来,将近有4亿农民进了城,后面还会大规模涌入,但是进城的人数会逐渐减少,因为县域、乡镇在城市化过程中也在大幅度变化,它不完全靠人的流动。

但是对我来说,我觉得现在城乡跟以前城乡二元社会还是有区别的。农民已经不是传统意义上的农民,城乡之间出现了双面的陌生人,在城里是个陌生人,回去也是个陌生人。在这么一个大规模的过渡中,他的文化属性、传统根系、民间信仰或者家族延续都发生了巨大的变迁、漂移,当然也出现了各种缝隙。

我一直特别期待80后、90后写出自己时代的作品,超越50后、60后的宏大叙事。当下信息传播全球化,今天的青年有很多丰富的感受和想法,正是因为他面临的文化冲击大,所以作为一个漂流者,他的文化吸收比原有的城市原住民要丰富,因为他没有被约束或者先天的被框定的东西,所以他就有一种更加丰富的、更有渗透性的生存体会。

这时候就需要文学的发声,我们需要这样的声音。农民在消费的时候是接受者,但是他作为输出者,他要进入文化生产传达出自己的声音就很难。我觉得现在的城乡写作特别需要一代新的作家进行历史性的转变。比如写作的人物有什么新的发现,命运有什么新的逻辑,呈现出来的空间又有什么样的非常痛切的历史性的变化。

我读到思孝的《王能好》,第一直觉就想到了《骆驼祥子》,但是《骆驼祥子》是单向的,讲一个农民进城以后的故事,而思孝一下子写出了我特别期待的一种委屈,它是双向的。

《王能好》和《沈颖与陈子凯》这两个作品叠加起来,我对思孝今后的创作有特别大的期待。其实语言表达、细节描写、场景、气氛和人物内心的纵深有时候真的不好写,作品内部的自洽性有时候很难达到非常好的风格,但思孝的能力非常强。

以往社会的优质资源、文化都集中在城里,乡下是很单一的社会,人们处在生存线、温饱线下,他们的共同期待是能吃饱穿暖。但是现在温饱线这个问题过去之后,每个人的需求都是不同的,情感也是丰富多样的,在新的城乡关系之下,如何能够把人们的心理世界传达出来,难度非常大。

魏思孝:从物质方面来考量,乡村代表着贫瘠,代表着闭塞,城市代表着开放,代表着包容。但是也不能仅仅从这个角度来考虑,尤其是这几年经济发展之后,城乡边界模糊,有些小地方不包容人的话,不可以称之为城市。

作为一个个体来讲,不见得是要依靠你的出生地来划分农民和城里人。如果一个农村人有见识,有开放的思想,我觉得他就是一个现代人。如果你从小在城里生活优越,但是内心非常狭隘,非常闭塞,缺乏关爱和包容,我觉得也不能称之为是一个现代人。我们更加期待的其实是追求平等自由的幸福感。

在文学作品里划分城市和乡村,无非就是从物质上简单划分而已,当抛弃了所谓的物质,其实应该关注当下人类共同的一个精神状态。

相关推荐

梁山伯与祝英台

《梁山伯与祝英台》是中国传统文化绘本系列中的第一本,由绘本界大师、日本福音馆唐亚明老师精心重述中央美术学院获奖的殿堂级绘本。赠予每一个孩子爱与美。中国传统文化绘本系列传承民族经典文化,甄选殿堂级美术杰 唐亚明文字/于虹成绘图 2023-05-08 12:37:38萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价