《中国现代文学新讲》中国现代文学新旧再续辑

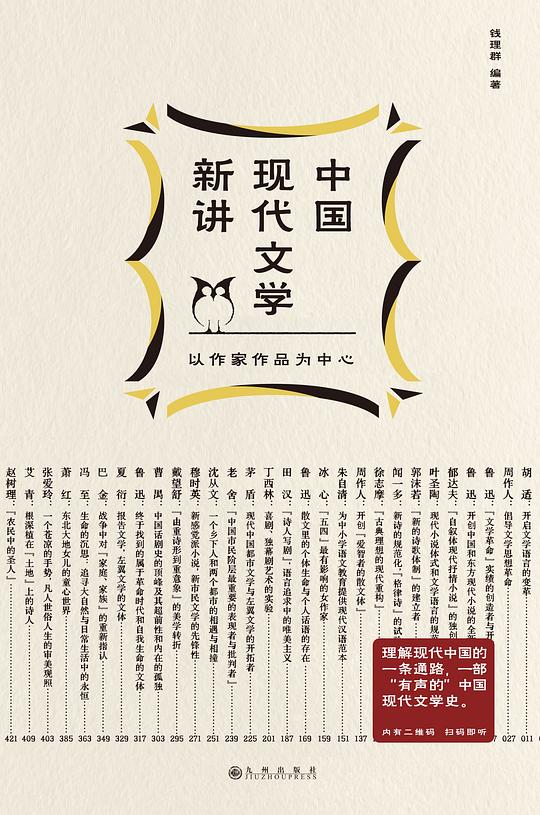

书名:中国现代文学新讲

1

0

斩赤红之瞳 2023-06-15 22:02:24

对于庾子山的喜好,知堂也多有言谈。最完整的一则是他于1950年2月14日在《大报》上发表的文章《主客谈诗》,这是鼎革之后他较少谈旧体诗的文字,而这位老朋友恰恰也是废名。

“大寒中有老朋友枉顾。他毕业大学后在母校任教,专科是英文学,研究莎士比亚很久。可是喜谈中国旧文学,写过好些新诗以及小说,却已是许多年前的事了。他谈到新出的《大众诗歌》,卷头有毛主席题的诗言志三字,有郭沫若的短论,说旧诗白话诗都行,只有商籟什么模仿之作无有是处。主客很同意,觉得五言生命还很长,七言则绝句尚可做,律诗恐19要失败,七古连古人都很少做得好的,只是演变下去,成为弹词调的过渡而已。他很赞美汉魏的诗,说唐诗顶不成,还不及宋人。他只有起承转合,大概与科举有关,话虽奇辟,却不无道理。魏晋诗人他取阮嗣宗、陶渊明,六朝则庾子山,唐代只有李义山,其中他又最喜庾子山,说真是爱国的诗人。有专弄文学史的同学和他抬杠,说庾无足取。他答说:你不是说屈原是人民的诗人么?拿《哀江南赋》与《离骚》来相比,有什么不同?我只觉得还要深刻点。有一点不同的就只是屈原投了汨罗,假如讲文学要把死不死加在秤上的,那么这也就无话可说了。这朋友的话我都觉得很有意思,虽然李义山没好好地读过,但屈原、庾信的比较总是很对的。一个是宗室的忧国,近于箕子麦秀之歌,一个乃是在乱世受苦难的平人,有如不乐其生的君子,作兔爰之诗以闵周,自更易于引动人的同感了。屈(原)贾(誼)往往并称,但自来对于贾生总要看低一点,可见死不死的成见,在世俗确是很有势力的。”

而废名对于知堂的这些话领悟尤深。他有一篇小品曰《三竿两竿》,极精要地写六朝文字的价值,也是在苦雨斋中闲话时悟出来的东西。表面上看是在讲写文章其实无法,是应该乱写,实则亦能见出他们师生相得,其乐融融的静中真趣来:

“中国文章,以六朝人文章最不可及。我曾同朋友们戏言,如果要我打赌的话,乃所愿学则学六朝文。我知道这种文章是学不了的,只是表示我喜爱六朝文,我确信不疑六朝文的好处。六朝文不可学,六朝文的生命还是不断的生长着。诗有晚唐,词至南宋,俱系六朝文的命脉也。在我们现代的新散文里,还有六朝文。”

“庾信文章,我是常常翻开看的。今年夏天捧了《小园赋》读,读到一寸二寸之鱼、三竿两竿之竹,怎么忽然有点眼花。注意起这几个数目字来,心想,一个是二寸,一个是两竿,两不等于二,二不等于两吗。于是我自己好笑,我想我写文章决不会写这么容易的好句子,总是在意义上那么的颠斤倒两。因此对于一寸二寸之鱼、三竿两竿之竹很有感情了。我又记起一件事,苦茶庵长老曾为闲步兄写砚,写庾信《行雨山铭》四句,树人床头,花来镜里,草绿衫同,花红面似。那天我也在茶庵,当下听着长老法言道,可见他们写文章是乱写的,四句里头两个花字真的真的六朝文是乱写的。所谓生香真色人难学也。”

若说此道还有传人否,亦有幽咽泉流不绝如缕。比如名声不大显扬的朱英诞先生,他老人家1959年10月29日作了一篇不知道什么文集的《跋》,在寂寞的光景里开始怀念往昔的君子之交,其淡如水。文章境界真是令人思忆:

“我回想少年时候,可以借古人的一联诗句以了之:人自推东晋,诗唯爱晚唐。民国

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价