僧侣·士人·土官

[ 历史 ]

作者:连瑞枝

1

0

推荐者:百科书库 2023-04-12 18:04:35

本书简介

- 作者:连瑞枝

- 出版社:社会科学文献出版社

- 副标题:明朝统治下的西南人群与历史

- 出版年:2020-12

- 页数:524

- 定价:118.00元

- 装帧:精装

- 丛书:九色鹿

- ISBN:9787520169394

本书运用官书、方志、家谱等材料,结合当代民族志、人类学的研究方法,旨在探讨明代云南大理人群的身份认同问题,同时提供一个明朝“统治”该地的模式解释框架。因此,严格来说,本书应属于社会学类著作。

全书共分为四部分,除绪论和结论外,第一部分主要描述明初(以洪武年间为主)明军进入大理后,在大理周边区域设立府州县和土司,以管理当地百姓,收编土地资源和财富的过程。

随后,本书分三类人群(后三部分),分别介绍明朝大理地区的山乡社会。其中,第一类是僧侣。明朝通过册封僧侣,招募僧侣进京,授予头衔,兴建寺院庄园等手段来支持宗教事业,建立符合官方意识形态的仪式宗教秩序,并笼络当地的信教群众。

第二类是乡士大夫。明朝通过吸纳当地读书人到京城读书,参加国子监和乡试,训练他们的能力和气质,以拓展其在大理山乡的影响力和参政机会。这些人回到大理后,被任命为当地的学官,负责宣传儒学,并编写符合明朝正统的家谱、族谱。同时,他们也将佛寺改造为祠堂、乡贤名宦祠。通过这套程序,儒学正统观念、正统祀典文化得到了传承。

第三类是土官。明朝在大理地区册封大量土司,并在其之间建立政治均衡,维持其权力平衡。土官在本地区负责打击盗匪,维护地方治安和公共秩序,一方面服从明朝的统治,另一方面本地区的货币化,推动了山乡流动、经济发展、身份分流和阶层整合。按照作者的观点,西南大理人群拥有不同的族群、宗教、阶层归属,“国家”和“地方”各司其职,通过互动和协调,实现了“王朝秩序”的确立和维持。

作者简介

連瑞枝交通大學人文社會系教授兼系主任。研究領域包括邊陲人群與族群歷史、傳説與歷史敘事、歷史人類學、宗教與地方社會,研究地點主要在中國西南地區與台灣。著有《隱藏的祖先:妙香國的傳説與社會》(2007)、《客家、女性與邊陲性》(合編)(2010)、〈女性祖先或女神〉〈神靈、龍王與官祀〉〈土酋、盜匪與編民〉〈大理山鄉與土官政治〉等論文。

相关推荐

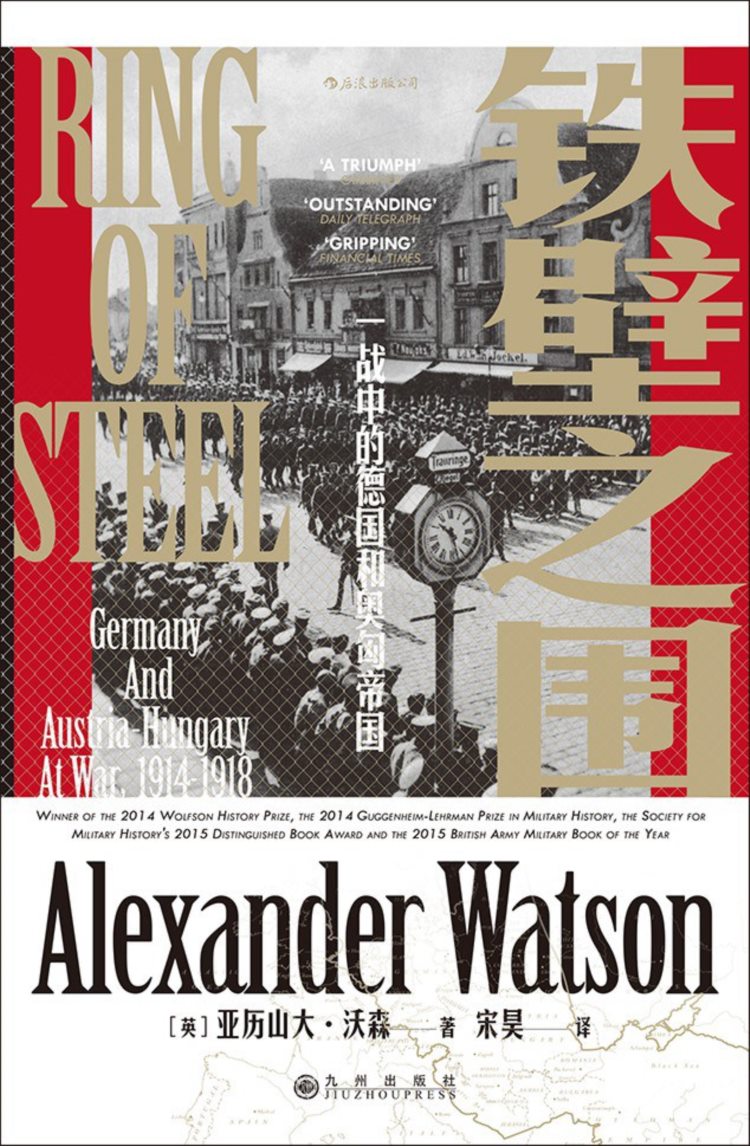

铁壁之围

该书曾获得多项荣誉,包括沃尔夫森历史奖、古根海姆-莱尔曼奖军事史奖、军事史学会杰出图书奖、2015年英国陆军年度军事图书、2014年《星期日泰晤士报》年度历史图书以及2014年《新政治家》年度图书。《 [英]亚历山大·沃森 2023-04-12 18:10:24© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价