《致敬弗洛伊德》编辑说 | 不以吞服药片,却靠吐出语词来治疗

书名:致敬弗洛伊德

1

0

机动战士高达 2023-11-10 09:56:23

意象派诗人H.D.(希尔达·杜利特尔)于1933年前往维也纳接受弗洛伊德的精神分析治疗,并先后两次记录下这段经历,这相隔十一年“复写羊皮纸”一般的写作,后来集结成《致敬弗洛伊德》。一经出版,便受到文学界和精神分析界的广泛关注。英国精神分析学家、文学评论家亚当·菲利普斯如此形容它——“H.D.讲述了这样一个故事:一个人试图在灾难过后创造一种全新的生活感觉,并(准确)预感到将有另一场灾难降临。”

这里所谓“灾难”,在更为显见的意义上,指的是两次世界大战。那场为期数月的精神分析治疗就进行于二战爆发的前几年,当时,战争再次爆发的征兆已有显露。这种在H.D.的个人精神世界中,显现为她对自己精神崩溃和恐惧症发作的预感。她坦陈自己执意前往欧洲的目的:“重建自己的意图和想法”,“强化自己,好以足够的能力去面对即将到来的战争”,以及尽己所能“帮助受到战争冲击、被战争摧毁的人们”。

记忆:“我们每个人都是一间鬼屋”

当H.D.坐进弗洛伊德咨询室里那张著名的沙发,不在场之物纷纷靠近过来。回忆如鬼影。或借用她对弗洛伊德的研究对象的理解:“那些他看来会珍视的启示,都是些可怜的物什,是实在的垃圾,连拾荒者都懒得去捡,就像堆放在阁楼中的旧物,被人收起,永远遗忘”,“如果你想移动其中一个笨重的念头,整车垃圾都可能倾泻下来”。至于她自己,童年创伤、他人的死、破裂的婚姻和友情、不甚满意的作品、病痛和死产、费解的幻象、笼罩不散的战争阴云……拉开杂物室的门,难堪的事物在面前裸裎。

“我们每个人都是一间鬼屋”,在3月9日的笔记中,她将当日梦里出现的人物对应到现实中因战争去世的亲人,而后如此写道。“他们是鬼影”,是“一个台阶”。这的确是记忆在多数时候的出场方式,它往往不是直接呈现的,而更像随机掉落手中的碎片,或事先经过无意识的扭曲,总之称不上完整和确凿。H.D.如实地记录下这一切,于是那些疑点重重的幻梦、脑中不断浮现的画面、总是令人过分耽溺的念头、紧促如深夜叩门般的追问和自问,都作为未知其有效性的线索,构成她错综交叠的个人心灵迷宫。没有一张现成的地图,也没有被应许的终点,只有形影幢幢的鬼魂——这通常被误认为扰乱和障碍的领路者,不断累聚而来。

根据精神分析理论,一切症状都能追溯到病人曾经历的创伤事件,追溯到那场引发后续危险偏差的关键性断裂。这种执果溯因未尝不是研究鬼影。记忆(以及对记忆的记忆)——本书或说那场精神分析所处理的全部材料——引导或逼迫着H.D.一再重回创伤现场,切近自己最重要的那些生命经验,即便那令人感到折磨和被纠缠。回忆绝非易事,但只有置身这种处境,灾后重建才成为可能。

在H.D.一向痴迷的希腊神话中,“记忆女神”谟涅摩绪涅的九个女儿专司文艺和科学,这也许是最早关于记忆之功能的诗意阐述:记忆是文艺之母。而在更现实的意义上,记忆,即便是痛苦的记忆,也具有重要功能,它通往免于死亡的重生。这也是说,人或许无法(其实也无需)摆脱鬼影,却不必永远受困于鬼屋。

叙述作为一种治疗

至于“全新的生活感觉”,在这里,并不是以拔除、替换的方式实现的,而是将陈旧的东西翻面和重构。在进行精神分析时,自由联想法是他们使用的主要方法。发生在咨询室里的对话总是自然流动,允许甚至鼓励一种无目的性,弗洛伊德也曾明确表示不希望H.D.在咨询前做任何准备。而我们知道,在身为精神分析者之前,H.D.首先身为天才的意象派诗人。创造性地抓取意象本身就是自由联想,在调动直觉、通感和想象力以形成叙述这件事上,H.D.向来具有独到的才能。

在叙述开启之时,H.D.脑中的陈旧之物——现实经验、幻象、梦境、古典意象,被一条隐秘的思维的丝线贯穿,因而变成新的。这种“新”显然不在获赠全然陌生之物的意义上,而是对已有之物勤于擦拭的结果。这项工作有时使人筋疲力尽(“有些时候,教授的解释太有启发性,我的思想就像一对蝙蝠的翅膀,在那突如其来的探照灯下无比痛苦地拍打着。”,p48),而且绝非一蹴而就,它在三重的时间上衍生意义:对话的当下、初次的记录、再次的回忆。对于读者来说,其最直观的呈现就是这本书:一件材质跳脱混纺、针法繁复诡丽、纹样诗意拼贴,却有柔软顺滑质感的织物,且具有层层嵌套交织的结构。正如亚当·菲利普斯所言,“她一直在利用她所能发现的一切来讲述自己的故事”。对H.D.的生平稍作了解就会发现,生活有时是泥沙俱下的。但倘若有力承接,人至少可以从中辨认和打捞关键碎片,用以构筑相对稳固的内心世界,从而抵御将临的暴力和震荡。重述神话,和形成个人史(对于H.D.,这两件事有相当部分的重叠)的意义或许就在于此。

叙述不以吞服药片,而靠吐出语词来达成治疗。这不免令人想到,在古埃及文明中,人们相信“获知一个超自然体的名字就能掌控它”(《巫师》,p76)。可见吐出语词可以是一个多么充满法力的动作。在第一次的会面中,H.D.讲述了自己有关“公主和篮中婴儿”的梦境,弗洛伊德释梦说她是“一个新宗教的创立者”(p212)。虽然这一说法并没有被H.D.当场接受,但是作为读者不难想象,在每一次从咨询室回到临时住所伏案执笔时,她的确像一个专注的女祭司——命名鬼影,从而使其丧失魔力。虽然创世的行动绝非一句口令那般轻松(见《圣临》开篇:“我哭得不能自持……”,p205),不过,读下去我们就会发现,当抽丝剥茧和勉力理解,同时开启新的文本。

最原初的文本,即H.D.的生命经验,对它的症状式阅读是在弗洛伊德的辅助下进行的。“事物下面还有事物,事物里面也有事物。”(p32)在来来回回的对话中,诚实的叙述(且准确作为其应有之义),不仅要求非凡的勇敢和体能,也需要对听者理解力的充分信任。因为理解——而非独白或教导——不是单向的通达,而是共同的创造。大概也正因如此,比起“治疗”,H.D.更常说“合作”,“我与教授的合作”。他们是共读者,是亲密的合作伙伴,然而这种亲密并不指向其中任何一方被代言甚而被吞噬的结果(就像所有的精神分析师个案研究写作中可能隐含的危险),也远远逃逸出权威男性学者与年轻女性仰慕者的俗套叙事。弗洛伊德曾对H.D.说:“你在自己身上发现了我在人类身上发现的东西。”(p28)他们在相互理解的过程中展现出可贵的尊重、善意和理解力,在更加理解对方以至更加理解自己的同时,加深了对各自关注之主题的思考,实现了对各自工作的推进。他们互相呈上“一支肯定的火焰”(anaffirmingflame),也互相赠予新的眼睛。

回到《致敬弗洛伊德》。在这里,所谓新文本,不再只具有隐喻含义,其二重的具象身体构成了这本书的主要内容。H.D.在扉页用简短的前言说明了本书的结构:它包含对同一段经历(即接受弗洛伊德精神分析)的两次记述。最早的笔记写于1933年,其手稿在战后才重新拿到,后经整理为《圣临》;而《墙上的文字》写于1944年,因为她不希望自己在回忆时“卷入一个严格的历史序列”(p22),因此并未参考第一次的笔记。整本书的写作就像复写羊皮纸,不过作者视新旧文本为同等珍贵因此并未加以擦除和覆盖;或是像俄罗斯套娃,不断长出的新身体是对旧身体的超克和包容;像继续航行十多年的忒修斯之船。

在1944年完成《致敬弗洛伊德》全部内容的写作之后,更多的新文本仍在产生。把时间拨回最初,H.D.曾提到自己在写作上遇到的障碍,提到对自己已出版的所有作品都感到不满。但后来,尽管再一次的战争和弗洛伊德的死亡果真如她先前所担忧的那般发生,即使是在最动荡的生活中、最艰苦的条件下,H.D.也在坚持创作,并展现出持续和强盛的创作力。写于二战期间的“三部曲”《不倒的墙》(TheWallsDoNotFall,1944)、《致敬天使》(TributetotheAngels,1945)、《开花的节杖》(TheFloweringoftheRod,1946),被认为是她最成功的诗作,这些作品体现了她直面自我和时代的不懈尝试,反映了她对战争和苦难的思考、对人类命运和人之存在的关切。看来,正如她曾期望的那样,她终于具备“足够的能力”去面对战争,并在用自己的方式“帮助受到战争冲击、被战争摧毁的人们”。这一切都建立在那场精神分析所达成的理解的基础上,并作为其悠远的回音。“在梦中,人类仿佛回到时间之初,说着共同的语言,对无意识与潜意识有着共同的理解,他们能够跨越时间与空间的障碍。”(p124)可以说,H.D.和弗洛伊德二人一同完成的,就是对这一理想的最小体量的实践,而这一实践的结果足以让读到这本书的人大受鼓舞。

由此看来,精神分析和文学写作是相似的:倘若有人相信其意义,那么就可以期许,在进行一次精神分析、完成一部文学作品的写作之后,过往的生命体验和当下的现实生活都会就此发生切实而深刻的形变。多年以后,H.D.一再回到关于那场精神分析的回忆中,并在生活和写作中继续思考、回应着那些重要的主题,或许就是因为那段经历对她而言是如此关键。而在最好的意义上,阅读也能促成这样的形变。在阅读中,读者可以通过理解H.D.来理解自己(如同H.D.“通过理解弗洛伊德来理解自己”),理解那个特殊的时代和我们自身当下的处境。而理解,正是一切积极行动的前提。一如H.D.转述重弗洛伊德的(其实也是她自己的)对后世的寄望和祝福——“人,充满着理解力的人,将会拯救人类。”

最后的最后,从某种意义上来说,以上这些文字也是由此延异而出的新文本,受遥远海潮推动而触及沙滩的浪尖中微小的一个。谨以此致敬《致敬弗洛伊德》,致敬充满理解力的人类。

相关推荐

逆天的冒险

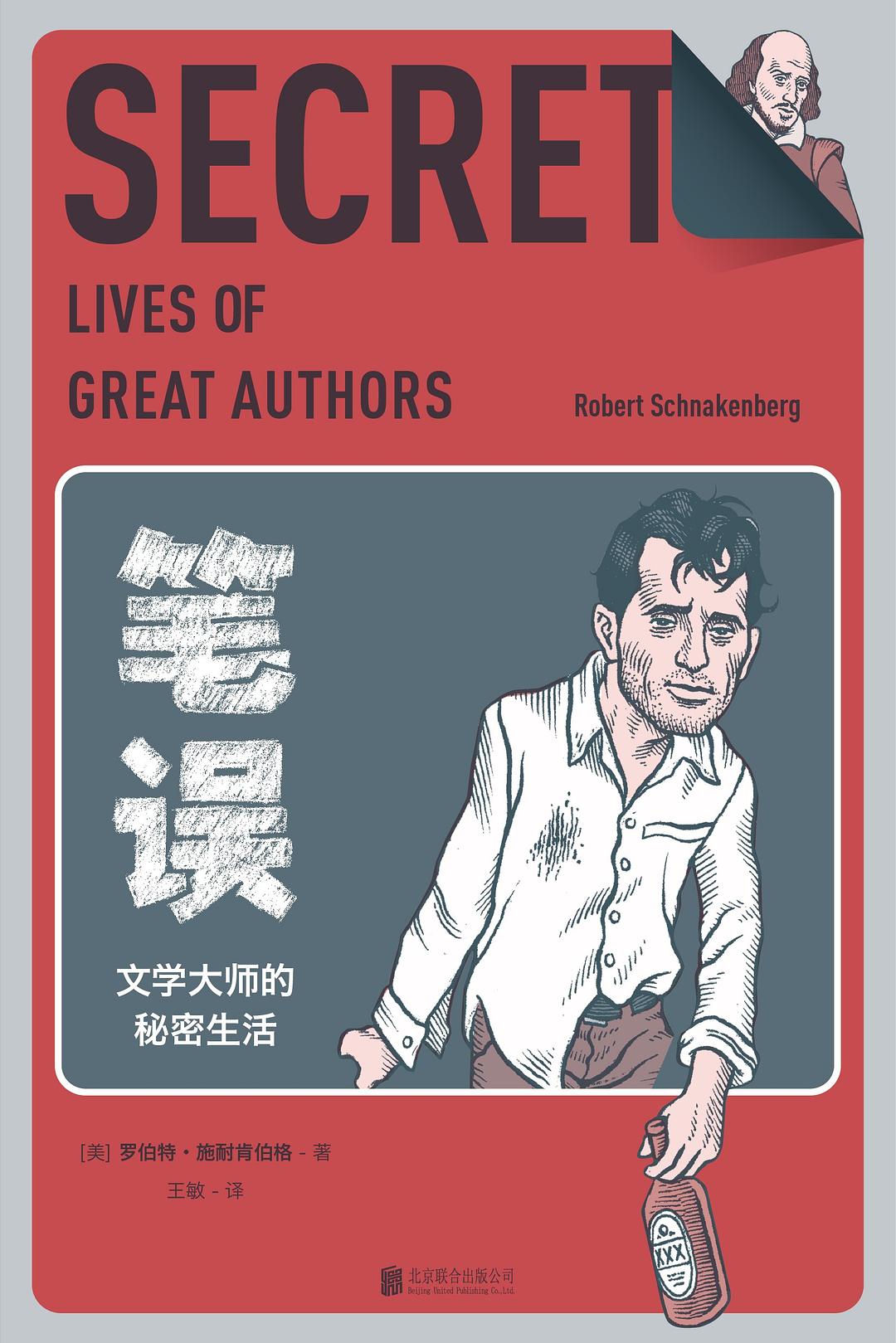

我们是天生的冒险家,对冒险的爱从不会离开我们,直到我们迈入垂老之年。”博莱索写道。他认为,“胆小的老头子,在他们的兴趣当中,冒险应该是绝灭了的。”这也是为什么诗人们偏爱冒险,而法律通常是老年人制定的原 (南非)威廉·博莱索 2023-04-10 05:12:26笔误:文学大师的秘密生活

爱伦·坡小时候曾在一个墓地里上学?马克·吐温曾当着维多利亚女王大谈放屁,是怎么回事?斯科特·菲茨杰拉德在派对上双手趴在地上,像狗一样大叫又是为什么……我们常常认为,作家应该是正襟危坐着写书的人,但《笔 (美国)罗伯特·施耐肯伯格 2023-04-10 10:13:49© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价