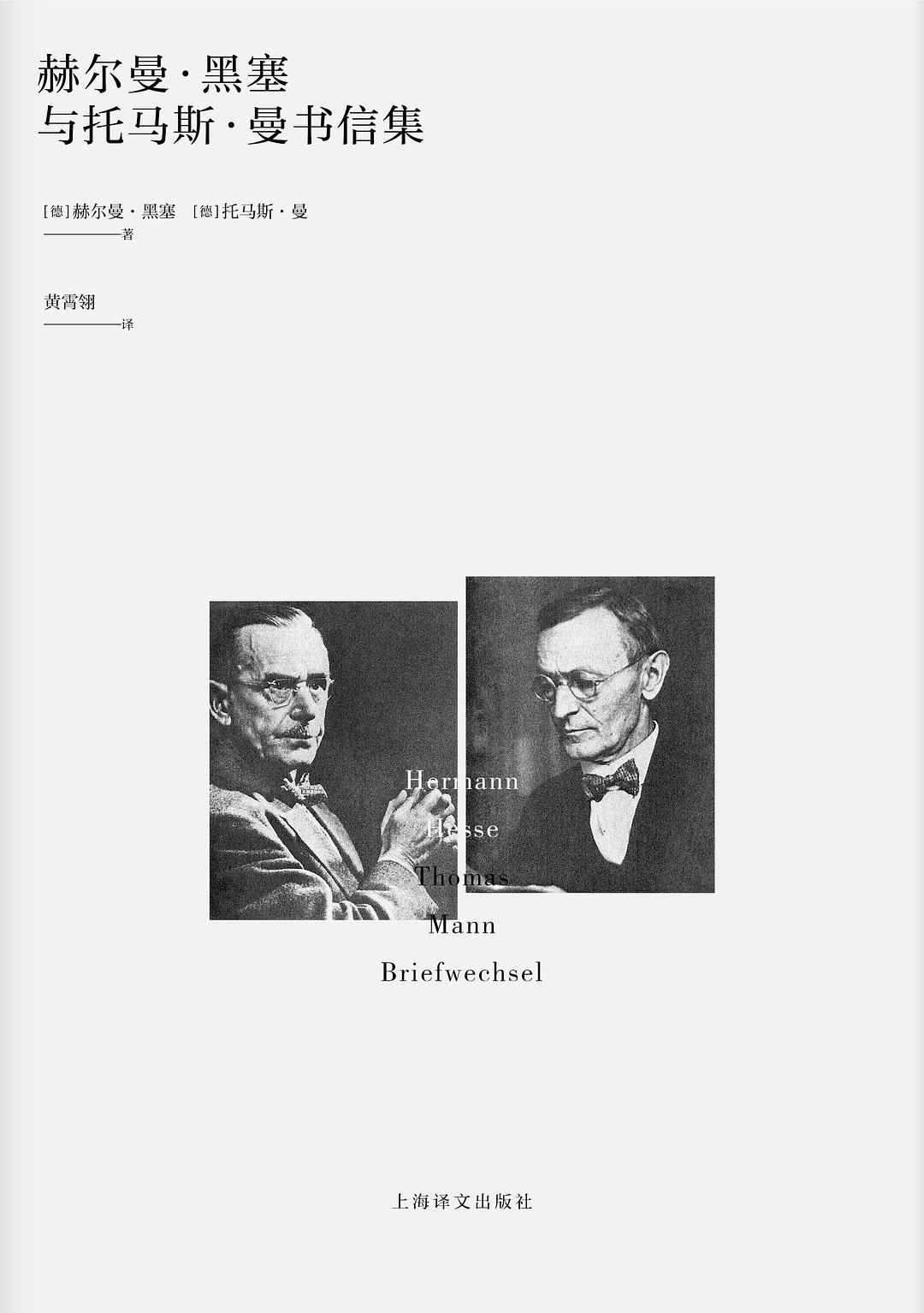

"德国文学双星:赫尔曼·黑塞与托马斯·曼书信集"

1

0

摩登小玉 2023-09-17 10:04:54

(文章刊于《北京日报》2023.2.17日)文/俞耕耘托马斯·曼对黑塞的最初印象,是土里土气的“实心眼”。而黑塞则说,当时除了都单身,有共同出版商外,“我俩不怎么像,从衣着和鞋子就能看出区别。”托马斯·曼富于活力,文雅考究,积极入世,有“全能艺术家”的野心。黑塞喜欢他那副略带疏离嘲讽,又有几分淘气的样子。二人从初识到欣赏,大约有二十年铺垫。《赫尔曼·黑塞与托马斯·曼书信集》,收录了这两位诺奖获得者,德语文坛巨匠自1910年至1955年的通信,堪称精神生活的伟大实录。书信见证了他们生活的亲密无间,创作上“迥异的相似”。二人被迫离开德国,都曾背负“卖国”之名,饱受误解。二战期间,远隔大洋的通信,成为精神的慰藉。1952年,托马斯·曼放弃重返慕尼黑,选择去黑塞所在的瑞士定居,此后他们每年重聚。一个穷酸教区教士之子和数代富商之子,却因文学志业,最终成为精神密友,颇具传奇。道德与文学的合一追求大多文人总是说得多,做得少,反思批判一大堆,解决问题就退场。而黑塞称得上知行合一,在道德人格上近乎完美的作家。面对战时恐怖现实,他“不是精心描摹和冷嘲热讽,而是心忧世界、关怀人性”。这也许源于牧师之子的出身,救赎与疗愈,都是应有之义。改善世界,远比描写世界重要,黑塞朴实正直,不善言辞,却付诸行动,呈现对伦理与美学的合一追求。书信保留了德国文化界共济救助的历史场景,在恐怖时代里成为人性闪耀的微光。托马斯·曼每月资助一点补贴,帮穆齐尔流亡度过难关。黑塞则亲自陪穆齐尔去警察局办手续,帮衬他在日内瓦居住终老。托马斯·曼对黑塞很敬佩,“在瑞士,您能做的比我多”。这种仁心,并不止于好友间,而是推及到更多难民。孟子的人格理想,在这位德语作家身上得到映现。充实之谓美,充实而有光辉之谓大,我想,黑塞称得上“既美且大”。他争取安置难民,设法帮他们去别的国家,“我们被迫和半个世界的官方机构打交道,再加上还要制作一大堆入境申请、证书和简历等文件的副本。”黑塞身上有种以羸弱抗争强权的高贵力量,他以“克己”自律,完成道德使命。正如他的箴言,“为使可能之事出现,必须反复尝试不可能的事情”。坐在书斋,逃避现实很容易,“对我来说,最舒心的莫过于闭上双眼、不再理会这个扭曲的世界,但是我不甘心。虽有种种不顺,尤其是身体日渐羸弱,但是我仍然希望能把手头的长线织完。”这正是庸人气息和伟大人格的分野——有无对抗生活的“反作用力”,能否为大道大义,不惜身累。显然,托马斯·曼对文学的期待,超过了现实关切。他等待黑塞小说的神奇结尾,甚至比战争结果更重要。“等到潮水退去的那一天,欧洲已经满目疮痍,回家即便可行,也不值一提了。”与黑塞不同,他尽量自保,保持一份自由与好心情:探望孙辈,去幼子家里小住,在太平洋沿岸买了一块地。“地理位置优越,有七棵棕榈树和大片柠檬树,若非估计快要到来的战争使得价格飞涨,我们本想在那里盖房的。”时局与前景的洞察省思在美国,托马斯·曼过着知名作家和“庄园主”的混搭生活——广播、讲座和旅行,安排有条不紊。但他很清醒,这种独善其身的好日子,不会长久,美国很快会卷入动荡战局。他也更了解黑塞的心性,一个传统欧洲的隐者,精神的骑士。“亲爱的黑塞先生,期待与您重逢!您不会来美国的,也没理由来,但是或许有朝一日这个世界会允许我们去看您。”这话说得悲慨,契阔谈讌,果真就成了人生的乐事与奢侈。他在信里反复怀疑追问,此生能否重逢,别再隔着大洋说话了。二人对战时德国民族主义的共同愤恨,激烈批判,使他们精神同频共振。托马斯·曼认为,二战固然漫长可怕,代价惨重,但也终将把各国民众的文明程度提高一个档次,把毒害德国人智力的民族主义彻底灭绝。“我对这场全球内战的结果基本上持乐观态度,毕竟大多数人是善的。俄中英美四个国家加起来,基本就能代表全人类了,如果还是无法匹敌,那就是出鬼了”。这激发作家对历史性的省思,黑塞洞察出历史终结与净化重启、毁灭与创造的周始轮动。他借助神话隐喻,描摹世界前景,“在幼稚又勇敢的印度神话中,世界总是不断堕落、腐朽、耗尽,直到被湿婆一舞毁灭,然后毗湿奴躺在草地上或海浪中,微笑着在梦中创造一个年轻、美丽又清白的极乐世界。”黑塞是极少数能自由取用东方思想资源,与西方传统进行互释的世界性作家。有意味的是,通信还自然划分出“两个德国”:一个是古典浪漫主义的老德国,另一个是如“嗜血怪人”的野蛮德国。托马斯·曼留恋歌德、席勒那时的古典理想家园,他同情黑塞即使百般克制地写作,还是不被德国当局容忍。《在轮下》《荒原狼》和《纳齐斯与戈德蒙》都被禁止重印。“您和那个德国之间的某种差异是无法长期掩盖的”。而作家被迫移居他国,也意味创作退守与身心流亡的双重性。“老德国的最后残余现在可能濒临灭绝,对它的感觉——或许已是一种半讽刺的感觉——将撤退到身体和心灵流亡的深处”。互鉴与互赏的艺术对话两位文豪通过评论,实现了交往、认知与情感的深化。他们无疑是伟大评论家,彼此信赖的阐释者。黑塞在书评中描画对方形象,时而是从容担起宏大题材的大力士,时而是处理细节的杂耍家。但他也会献出“带刺的玫瑰”:一边是为其辩护的赞美,一边是看似美言的奚落。“即使托马斯·曼缺乏真正的虔诚和爱,但是他有对自己作品和才能的深爱、敬畏和牺牲的意愿。”他认为曼氏有极高文化品味,但没有纯朴天才的自信,经常观察到位,却缺乏情感。《陛下》非得靠知识分子的文雅游戏,刻板逗乐,人物面具,“给普通读者一种优越感,但是他隐瞒了所有精微、严肃、确有价值的东西”,“读过他对大自然充满爱意的思考和艺术警句的人,不会理解此人怎能如此糟蹋自己的艺术。”托马斯·曼和黑塞,是友谊的理想状态:相互欣赏又不生妒忌,见人之长又成人之美。同行间,这种亲密极为难得。它显示了互鉴互赏的审美心胸,一种专业的真诚感。在“别人都疲倦了的年纪,您却创造出一部精神巨著,使终身事业达到巅峰。大作无比浪漫,浓墨重彩,而又连贯一气,是一部内省的、完美的、您亲手‘盘点人生账目’的杰作。”托马斯·曼对《玻璃球游戏》如此评价。远离故国的作家,大多面临创作从扩张变为收缩的现实,这源于生存空间被挤压,身份成了异乡人。本土性,其实是一个作家的资源,底气和暗示力量。失去本土,会深刻影响作家的风格与题材。托马斯·曼更多转向传统和古典,重建着一种隐秘的精神关联。他致敬歌德,也写了向魔鬼献身的故事,《浮士德博士》“由一个纯洁、慈爱、信奉人道主义的人物讲述一个反人道主义、恍惚、衰竭的一生。”在《死于威尼斯》中,你同样会感受被引诱的生命,走向颓靡衰弱的过程。黑塞则更看重文学的精神疗愈,以象征隐喻的浪漫,抵抗精神危机的现实。他借严肃的戏谑,装满思想的文本,对学者的庄重体进行戏仿。但二人也殊途同归,有惊人呼应。《浮士德博士》与《玻璃球游戏》都是虚构传记形式,都谈论音乐。“您和我的这两部作品既差异巨大,又惊人地相似——两兄弟间的关系往往如此。”有趣的是,托马斯·曼还在日记里写下了“小情绪”:虚构传记的点子,并不只是自己才有,这总令人不快。而他精准凝练的论断,也切中二人的艺术风格。“我的书更尖锐、犀利、滑稽又悲伤,而他的更有哲思、情感和宗教性。”和而不同,美美与共,是所有伟大友谊的辩证法。重要的是,二人有共同的境遇,共通的信念。“我们经历了最深重的、骇人听闻的罪恶,并在此过程中——我们羞怯地承认这一点——发现了自己对善的爱。”文学可以容忍各种有瑕疵的东西,但现实却必须扫除可耻可恨,肮脏透顶的东西。

相关推荐

在轮下

《在轮下》是赫尔曼·黑塞的成名作,也是村上春树爱不释手的读物。迄今为止已被翻译成53种语言,疯狂卖出1.4亿册。它成为了比肩《麦田里的守望者》的经典孤独之书,在西方青年人中非常受欢迎。该小说的主角汉斯 (德)赫尔曼·黑塞著 2023-03-31 02:08:38萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价