《我们,被淹没的》“我们”的传闻:深入探索“我”的旅程

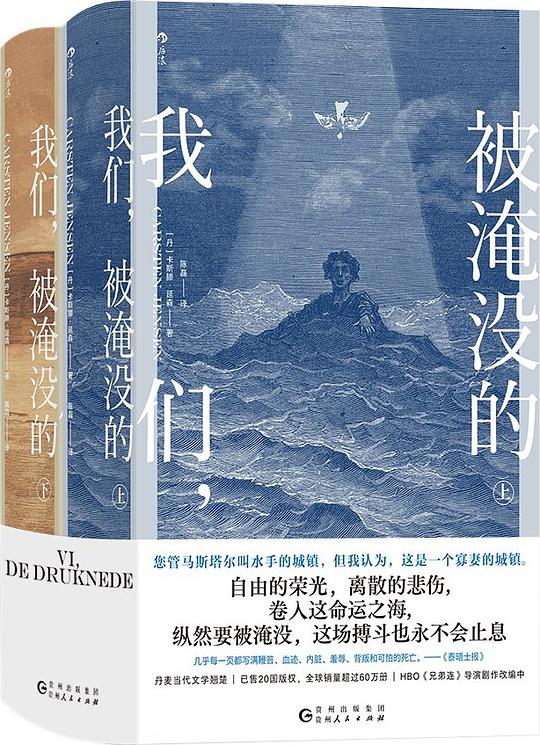

书名:我们,被淹没的

1

0

我爱你 2023-08-28 21:31:25

当小说从“我们”转成更常见的第一人称“我”,你将逐渐发现,这种变化似乎不仅仅只是一个人称代词的替换、一种叙事视角的转变,它好像同样使得故事里主人公阿尔伯特的寻父之旅,也变成了一种更加孑然一身、孤立无援的处境:

在旅途起点,他就遭遇了欺骗。他们或者为了一杯酒的口腹之欲,或者为了某种更加绵里藏针的商业诡计:

几个礼拜后,情况已经明了,霍巴特镇曾有过上千个劳里斯·马德森,我的papatru签约上了一千艘船,去往了一千个目的地。我的手中没有一只鸟儿,但灌木丛中有成千上万只。劳里斯·马德森不是一个人,他是一整个族群。

在旅途中,他遇到了支配他的人杰克·刘易斯。他做了他的大副,而刘易斯像一个邪恶且富有魅力的向导,带着阿尔伯特深入黑暗之心,让他看到这个世界、这片大海残酷的一面:

“那就是你,”他说,“那就是你在我眼中的样子。也是我,也是我在你眼中的摸样。那就是我们在彼此眼中的样子。我们遇见一个人,首先会问自己:他对我有什么用我们所有人对彼此都只是枯萎的头颅而已。”

在旅途中,他曾和刘易斯一同陷入被土著食人族追杀奔逃的恶劣险境;也同另一批船上的蓝脸土著卡纳克人历经生死考验,结成了一条“应该不是友情”的纽带,转眼即相忘于江湖;

在旅途临近终点时,他遇到了施与援手的恩主,德国人海因里希·克雷夫斯,但他绅士体面、高高在上的姿态令“我”害怕、警惕、不惜对他撒谎,不愿向他暴露自己的隐秘。

而在旅途的终点,他最终找到了曾经抛弃过他的papatru——劳里斯·马德森在海岛萨摩亚上与当地土著人生活在一起,重建了一个新家,同样生养了三个小孩,并以同样的名字命名他们,就像在此地复刻了一个过去。他看到前来找他的儿子并没有感到欣喜、激动或者羞愧,他关心他的靴子多过站在他眼前的活人。或许在这一刻,阿尔伯特才感受到被自己的papatru真正抛弃了。

可以说,阿尔伯特的寻父之旅只是衬托了他的孤独,以及让他独自面对那些人生必经的恐惧、困楚、焦虑与迷惘,最终收获的则是深深的失望,就像那颗据说是传奇航海家库克船长的萎缩头颅,当阿尔伯特在船上让它成为自己倾诉对象的时候,仿佛就已经预示了他最终拥抱失望的结局。

可以说,杰克·刘易斯的死加剧了阿尔伯特孤寂的处境,随之而来的海上漂流则让他体验到了人类的渺小与自然的威力。这种威力并不以个人的意志而转移,也不因内心的忏悔或行动上的救赎(抛弃那些罪恶的珍珠)而变化,它直接、猛烈、过犹不及,自然似乎不懂得温柔以对,它往往以最极端的姿态施展它的平静与愤怒,它的平静折磨至死,它的愤怒摧枯拉朽。

在小说第一部最后“我们”的传闻中,它能够让那个最雄心勃勃的来自文明的野心家海因里希·克雷夫斯“变得安静”。要知道,这个人曾经扬鞭一挥,对阿尔伯特说过“你十年后再回来,亲眼看看会发生什么变化。到那时,所有混乱和失序都将不复存在。”阿尔伯特随后意识到,“他所谓的失控,是大自然本身。”自然,最终可能教会了他谦逊。

但小说中最宿命的是,战争造成的的伤害曾使得劳里斯·马德森变得疯狂,而自然造成的灾难却又让他在多年后恢复了理性。阿尔伯特没有找回的papatru,在自然的威力面前重新找回了自己。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价