《开场 : 女性学者访谈》开场:女学者访谈读记

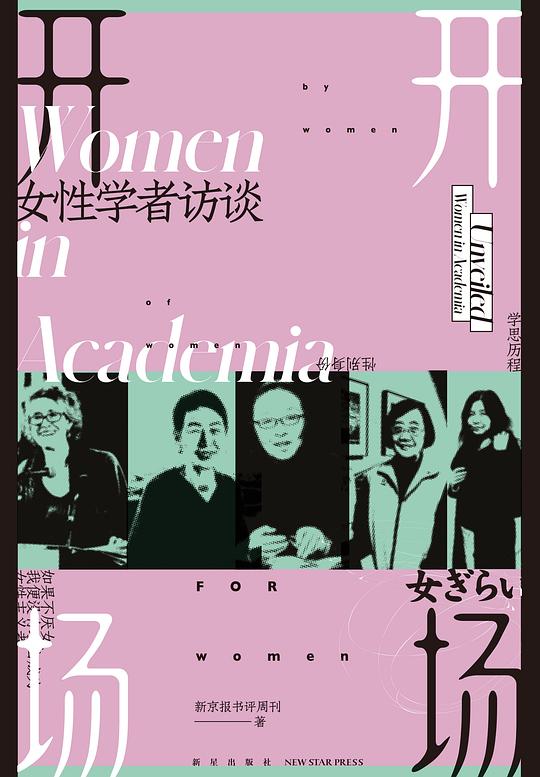

书名:开场 : 女性学者访谈

1

0

乐观小蜗牛 2023-06-22 22:32:23

最近我在纠结要不要以学术研究恰好在微信读书上看到一本访谈集,我非常有兴趣地点开了它,结果就停不下来了。这本访谈集的策划者费了心思,联系了十一位不同年龄和地区的女性学者进行访谈。她们不仅阐述了自己的研究内容,还谈到了作为女性研究者的感受。这给了我很多启发,让我对研究充满了兴趣和期待。

这十一位学者的研究领域各不相同。或许是因为她们都在人文社科领域,我在与她们的对话中清晰地发现她们对整个社会以及人的思考。她们之所以将研究作为工作,不仅是因为兴趣,更是因为她们意识到对社会或人类的情感和责任。特别是这些学者的研究涉及到女性议题,甚至将性别作为研究的主要内容。这反映出了她们对其他女性遭遇的共情和对自身性别的探索。

除了研究女性议题,访谈中的学者们对待性别问题的态度也各不相同。比如,霍克希尔德、上野千鹤子和戴锦华从社会结构性压迫的角度来分析现有的性别问题。而黄盈盈更愿意从个人经历的角度来看待问题,可能因为她在田野调查中更多地直接接触个体。学者们经常用"幸运"这个词来描述自己的经历,可能是因为他们的研究对象偏向幸存者,也可能是因为他们不愿过多地分析,或者只是没有意识到自己在面对性别不平等时的处境,把它们内化了。正如梁鸿在访谈中提到的那样,在写作中会"自然"地忽略梁庄女性的名字。

有几位学者在面对是否愿意被冠以"女性学者(研究者)"这个称号时表现出了矛盾和反对。这个称号也许可以提高她们的影响力和知名度,并起到一定的社会示范作用,但同时也会极大地限定学者们的研究范围。似乎"女性学者"只能研究女性问题,这也是学者们急于拓宽研究领域、避免这个称号的原因。这也不难理解,上野千鹤子作为鲜明的女性主义研究者,免不了会成为批评的对象,即使只是因为她签订了一个长达十几小时的婚约,也会被看作是她倒塌的证据。

学者们的人生经历无疑会对他们的观点产生影响,但个人的思考和突破也同样重要。成长于革命年代的学者对那个时代的性别关系有不同程度的观点,但在面对现今状况或进行历史总结时也会有不同的观点。女性阵营并不是铁板一块,学术界中观点争鸣是正常现象。在面对敏感的女性话题时,学者们的矛盾也就不难理解了。即使观点不同,我也希望看到女性学者们发表自己的观点,在男性主导的领域中发出女性的声音。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价