《大宋宰相王安石》王安石:尽其所能,执掌大宋!

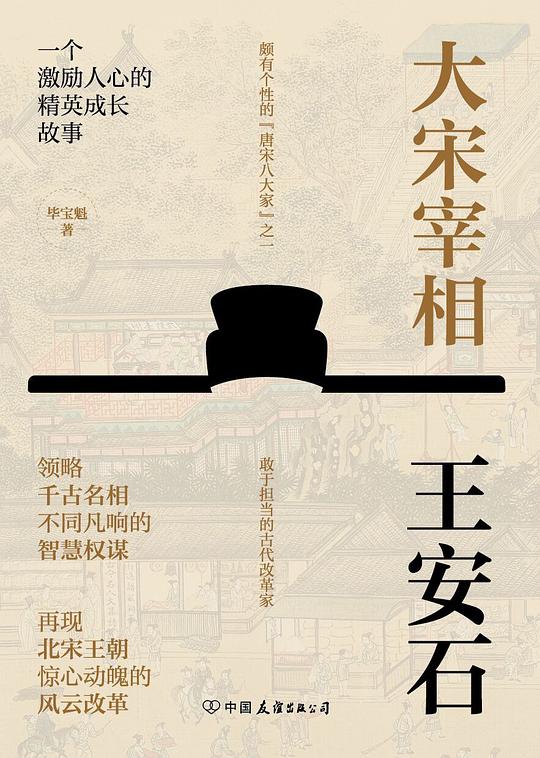

书名:大宋宰相王安石

1

0

十万个为什么 2023-06-03 12:22:43

提到王安石,我们很容易会想到与他长达半个世纪的关系好友苏轼。虽然这种想法不可避免地有些玩笑成分,但事实上苏轼和王安石之间并不是大家想象中的互相对立。相反,他们曾经视对方为知己。尽管意见不同,二人晚年仍保持着友谊。

王安石之所以备受历史青睐,一是因为他的文学成就。他是“唐宋八大家”之一,文才非凡,名留青史。二是他主导并推行了“王安石变法”。

普遍认为王安石为人不修边幅,顽固固执。然而,他的顽固泰然背后,却承载着他开展变法的初衷。他所倡导的变法,究竟意味着什么?王安石本人又是一个什么样的人呢?

或许在毕宝魁所著的《大宋宰相王安石》一书中,我们可以找到答案,对王安石有更全面的了解和深刻的认识。

王安石是一个出身于官宦世家的人,据说祖辈可追溯至太原王氏。然而,到了他出生的那个时期,家族辉煌已成往事。从小王安石就承受着厚望,希望他能重振家族雄风。如他所愿,他在20多岁的时候一次性通过科举考试。

早在16岁时,王安石已经认识到了宋朝官场中的一个关键问题:用人治代替法治,完全依靠人际关系、私人感情的因素。由于个人原因和朝廷现状的限制,王安石一直在外任。他看到大宋王朝贫弱不堪,认为只有大刀阔斧地推行改革,“才能置之死地而后生”。他并没有考虑到王朝是否能够承受这种药效,哪也暗示了后来的变法失败以及将这个王朝推向深渊。

王安石为人正直,处理事情和处理人际关系都十分慎重,严于律己宽以待人。他的心思大部分投入分忧国家这一重任上,从他在外任的政绩中可以看出这一点。他和苏轼一直是志同道合的朋友,两人才思敏捷,也都致力于造福人民。

王安石的变法初衷是好的。他在外任的县城试验了青苗贷款政策,效果不错,进一步坚定了他的改革决心。然而,他忽略了人的因素。在他管辖的区域内,他可以亲力亲为,随时掌握政策的实施情况,避免了私人渔利。但是,一旦将这个政策推广到整个王朝,就已经难以监管,出现了像吕惠卿等“新党”一派的情况,更不用说那些在执行这些改革政策中鱼肉百姓的人。

王安石的变法最终以失败告终,但我们不能就此否定他的努力和成就。从现代的角度来看,王安石的许多举措都具有超前性,超越了那个时代,这能证明他的智慧和谋略。然而,他未能考虑到当时大宋王朝是否能够接受和适应他的改革措施。过于激进的措施让官员们加速了对人民的剥削,引导当时的宋民绝望。

王安石在自己所处的时代面临的环境异常复杂,他在成长过程中努力希望能够帮助这个沉重、顽强、经久不衰的王朝摆脱苦海。为此,他用了一剂猛药。然而,他没有如愿。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价