《在小山和小山之间》Hills to Hills | 小山和小山之间

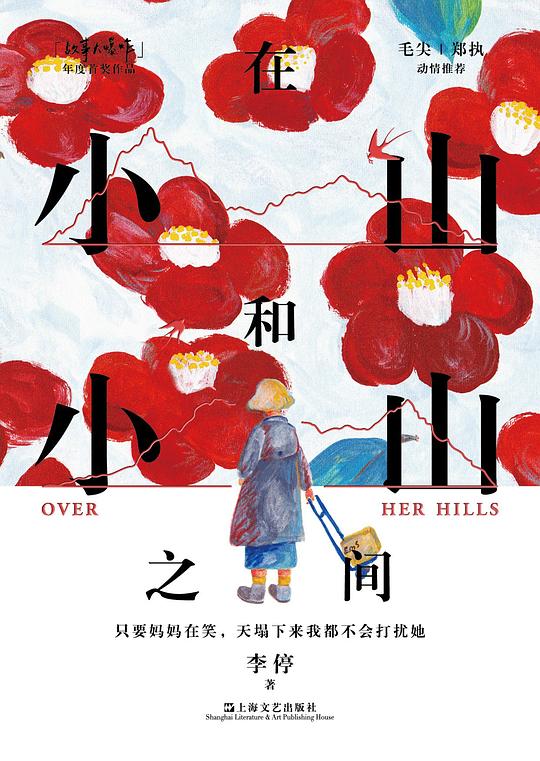

书名:在小山和小山之间

1

0

花仙子 2023-11-13 11:43:24

最近我读了一本小书《在小山和小山之间》,通过双视角讲述了一个女儿奋力读书走出小城市去日本定居的故事,以及一个母亲一辈子被困在小城市的经历。这本书让我对父母和子女之间的关系有了更深入的思考。

父母就像小山,承受了无数风雨。而子女在某个时刻,也会成为自己的小山,要承受风雨。这种转变无论是否自愿,都是生命中必然发生的。我曾听到毛尖和陈鲁豫在采访中谈起父母和子女之间的关系。城市化和传统乡土之间的冲突,新自由主义经济制度下高度原子化生活与传统人情生活的冲突,使得那些适应传统社会的人感到迷茫。同时,父母和子女之间也渐行渐远。子女离开父母的小山,独自成长。

作者李停在后记中写道:“血脉相连的最亲近的人,在同一空间分享着不同的记忆。这种隔阂、误解,让人闭口不谈有时碰撞到伤痕累累,这把我刺痛了。”我对此深有同感。

这本小说通过双视角,描述了母女俩各自的生活经历。女儿觉得自己在童年时被抛弃、被忽视,而母亲却觉得自己在当时的社会中无能为力,必须忽视女儿的需求。历史的车轮滚滚向前,我们逐渐意识到自己经历的“代沟”。

当然,我相信作者并不是要为谁解脱,理解并不意味着赞同。那些感到受伤、被抛弃、被忽视的时刻并没有消失。理解只是意味着放过自己,意味着将对权威和完美的幻想调整到合适的强度,给予内在的动力,但又不至于让人在深夜辗转反侧。

我更加理解了这种所谓的“付出”和“去爱人”并不是一种失去,而是一种得到。通过理解父母的困境,我们变得更加充沛和包容。

在许多故事中,我们习惯用非黑即白的滤镜去观察、去书写。但实际上,在大多数故事中,没有明确的对错。在《知否》中,盛明兰放弃了幻想,看清了父亲的真面目,对权力和结构不再迷信。她站在自己的角度去看待事物,在朝堂上保持中立并不一定是坏的,虚伪冷漠也不一定是坏的。在一个平行时空里,如果他的故事成为另一部《知否》,这些也许不再是坏事。

理解这件事本身,放过自己,对父母、权力和结构进行幻想,从而建立一个复杂而坚定的自我,就像从一个小山成为另一个小山。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价