《战争中没有女性》女性也是战争中的一份子

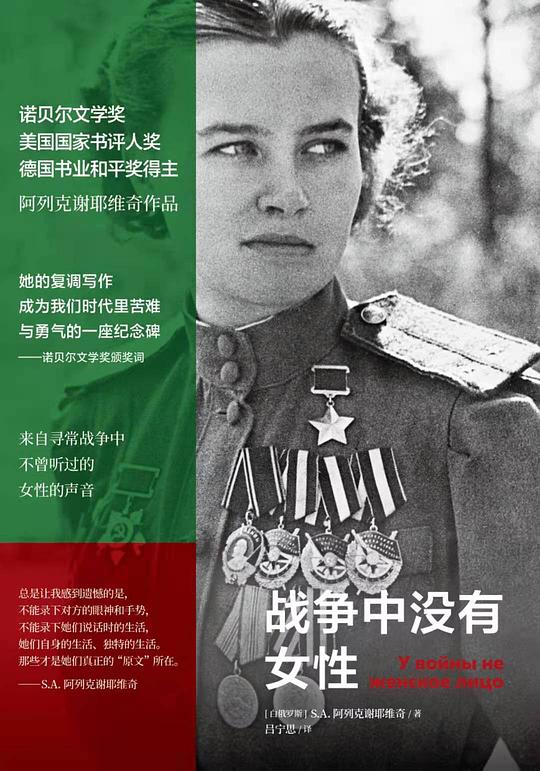

书名:战争中没有女性

1

0

电车之狼 2023-10-22 18:19:54

当提及“战争”和“女性”这两个词时,通常后者被视为前者苦难的象征。女性在战争中通常被描绘为送子参军的母亲、惨遭凌辱的妻子、失去父亲的女儿等从属身份。然而,女性在战争中的角色难道仅限于此吗?在第二次世界大战期间,无论是同盟国还是轴心国,都征召了大量女性服役,苏联更有一百万女性参战。她们可能是出于爱国精神、亲人遇难的悲愤、宗教信仰的力量、组织忠诚等原因,投身于军队。她们所从事的职业从步兵、坦克手、狙击手、冲锋枪手、高射炮填弹手等通常被认为是“绝对男人”的岗位,到炊事员、洗衣员、通信员、装甲车钳工、桥梁工程师等默默无闻的幕后岗位,再到前线医务人员、扫雷工兵等表面不起眼但却具有高风险的危险岗位,无论是哪个军种和兵种,都可以看到她们的身影。

然而,在战后,女性却被压制了声音。战争的定义、意志、情感皆由男性决定,即使她们有时被用作边缘展示的光荣形象,也是通过男性的视角。即使她们偶尔有机会讲述,也往往是关于男性的故事。在自己站稳脚跟并履行了对国家的责任之后,她们遭受来自传统观念、社会道德和政治制度等各个方面的束缚和压迫。她们被视为破坏传统性别角色分工的异类,被指责不符合刻板化的性别形象,甚至会被指责为荡妇。如果不幸被俘,并且幸运地活着回来,她们还可能面临内务部门的审查和关押。她们被赶回家庭,被赶进贤妻良母的角色中,“心甘情愿地躲藏起来”,因为她们曾经战斗过而感到忧伤。她们无法捍卫自己的感受和话语,无法捍卫自己的故事和历史。

在本作中,阿列克谢耶维奇采取了走访、收集,并通过受访者的语言和情感来传达她们的真实体验,为战时女兵们提供了四十年来迟到的倾听自己、验证自己灵魂的机会。她们的叙述没有军事对抗或战役指挥,没有被历史和事实隐藏的英雄壮举,没有宏大叙事中的行动、理想和利益,也没有经过加工的重复学说和虚构的神话。她们只是“普普通通的人被迫从事着超出人类力量所能及的工作”。她们为了惨死的同胞、牺牲的战友、荒芜的农田、燃烧的城市,为了自己的后代和孩子们的未来,自愿投入战争,并将之视为伴随着鲜血、饥饿、寒冷和肮脏的“极度艰苦的工作”和“普通生活”。这些苦难无法用言语一语道尽。她们毫不隐瞒她们对发动战争的德国、残暴的德军和普通战时德国人的矛盾心理;她们不回避属于她们时代的记忆,包括曾经的祖国母亲苏联、斯大林的劳改营和背叛、她们以前的信仰、胜利以及隐藏在胜利背后的肮脏历史。这些都为后来者提供了足够的思考材料。最终,所有叙述都凝结在“女性”这个词上。

本书的原名“Увойнынеженскоелицо”直译为“战争中没有女人面孔”,这里的“女人面孔”指的是刻板印象中女性化的特征,包括女性客观上的生理特征,以及大众意识中女性化的外表和心理特征。具体表现为战时女兵们剪短头发、穿上军装。特别是在战争初期,她们不像宣传照片中穿卡其套裙、戴船形帽,而是穿着不合身的粗糙男式制服和过大的沉重军靴,忍受与男兵同吃同住的不便,忍受从没有生理用品到停经甚至失去生育能力的痛苦,忍受无法享受美好事物如花香鸟鸣欢笑唱歌等的渴望。本书的译名“战争中没有女性”直接将“女人面孔”这一符号具象化为“女性”这个性别。而九州版译名“我是女兵,也是女人”则提炼出了第十章标题“当然是需要军人…可我也还想做美女”中的核心内容。显然,无论是受访女兵还是作者和译者都默认战争本质上天然地排斥女性。然而,战时女兵们却以巨大的毅力克服了恶劣的军旅条件,以及对“女人爱美的天性”本能的渴望,为自己赢得了一席之地。

然而,如果整体观察女兵们在战时和战后的经历,可以发现尽管姑娘们起初遭受着居高临下的傲慢态度和“瞧这些妇女”、“小娘们儿也去打仗了”等歧视,一旦她们努力变得像男人一样,就能赢得尊重和关爱。当然,她们无法在生理上变成男人,但证明了自己具备勇敢、无畏、顽强和坚韧等通常被认为是男性品质的特质。本质上,“女性”不是一种性别,而是一种处境。战争排斥的不是而是父权观念中认为是“男性”的特征和低劣的女性特征。然而,在战后社会中,作为“一个男人”的女兵们从曾经并肩作战、值得关心和保护的战友变成了男兵们潜在的婚姻对象,被重新放回到以“女性”作为唯一标准衡量的范畴中。有些女兵因为不够娇小玲珑或被认为品德有所亏缺而终身单身,而另一些“幸运”的女兵在结婚后立刻被男人赶回厨房。这些为保卫家园、拯救祖国的女英雄们被利用后被毫不掩饰地抛弃。

更大的悲剧在于,女兵们可以在沼泽地或炎热的沙土上进行迅速行军,可以驾驶没有武器和降落伞的胶合板飞机执行轰炸任务,可以徒手连续挂载四个重达一百公斤的炸弹,可以打破迷信和禁忌成为海军军官,可以跟上每五秒钟射击一次的节奏为六十公斤重的高射炮填弹。然而,她们却无法摆脱心灵上的自我割裂。她们担心自己永远不再是女人,焦虑着“还有谁会娶我”。她们认为,没有家务事可做就不再是女人。她们迷恋首饰和装饰品,认为美发和化妆表现了女性的心思,希望穿上正常的女性服装。她们在物资匮乏时用鸡蛋洗靴子,用白糖糖浆洗衣领,甘愿冻伤以显示面颊红晕。她们不知道所谓的“女性气质”是女性内在性的直观表现,不知道打扮和首饰装饰隔绝了女性的身体和超越性。她们早已在父权制度潜移默化的规范和审视中完成了自我约束。这种认知失调使她们难以自处和承受痛苦。因此,“女性的战争比男性的战争更加恐怖”。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价