“大国大城”难以绷住

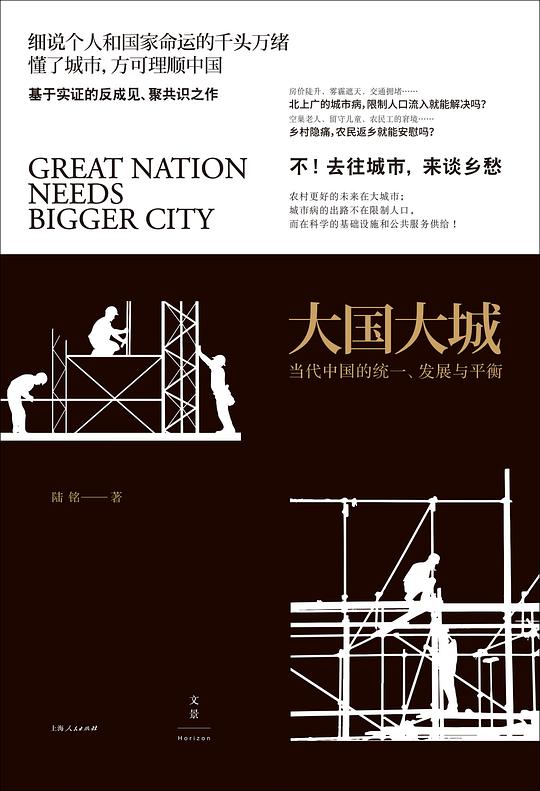

书名:大国大城

1

0

非主流小妖怪 2023-10-16 18:53:54

初读上篇,作者很明显地在表达一个观点:劳动力应该自由流动。上篇主旨是“难题”,此观点也提示读者不妨从该角度思考能否找到解开难题的答案。开篇以欧元危机作引,提出中国应担心“欧洲化”而非“拉美化”。欧元区国家内部存在劳动生产率的巨大差异,中国的西部与东部亦是如此,然而人口的不能自由流动,导致劳动生产率不能趋同,在支出具有刚性的情况下,我联想到那句“由俭入奢易,由奢入俭难”,因此能够理解有些地方的政府举债度日之现状。而劳动力不能自由流动,体现的是要素市场分割。

如何理解作者提的“规模经济”。作者认为:破除市场分割对于规模经济有至关重要的作用。在中国,有很多的障碍在阻止要素市场的自由流动,这使中国破局也许就在城市化上,在要素自由流动的城市化上。

集聚

我联想到区域经济学中的“集聚力”与“分散力”,也打破了我认识的误区:过去一直以为西方国家的集聚水平低。作者的“在集聚中走向平衡”非常精妙,集聚不意味着不平衡(这似乎与发展经济学中解释二元经济也有异曲同工之妙)。

城市化与贫困

实现经济持续增长的手段在于城市化,但是有的地方是分子变大,有的地方是分母变小。作者认为西部和东部发展的平衡应该不在于西部出现了多少个东部的大城市,他提到了一个现象:各地都在建新城,规划的人口容纳总量是极其不切实际的,结果就是“大量产业园投资又依赖政府负债来实施,造成投资大、产出低、负担重的局面”。这样的现象说明的是,在实践中的做法往往是“动钱”而非“动人”,西部用地成本低的优势也发挥不出来。但是我也不是全部认同作者的观点,在谈到土地使用权流动的时候,作者只看到了市场机制的经济学原理,说“要以农民在城市里有就业和社会保障为前提”,“土地使用权可以流动”,西部农民如果全家都去上海打工了,在有城市就业和社会保障的情况下,可以把土地出售给例如上海,任由上海处置(这里作者并无交代具体的“变成工商业和住宅用地”是怎么回事,我的理解是成为上海的飞地,例如这块土地上的事业单位就是上海编制)如果说作者的目的是找到一种让西部农民市民化并满足他们对某一收入水平和社会保障的需求的路径,按照作者认为的劳动力到达东部以后会产生规模经济效应,那我是不是可以认为,新进城的人产生的财政负担也通过因为集聚的规模经济效应和乘数效应最终传导给了税收的增加而解决,那卖不卖掉老家的宅基地就不是解决这部分人社会保障等需求的必要条件,再者,如果说是人口迁入的东部城市如上海真的是缺少工商业用地,需要建设用地指标而购买飞地的话,那为什么不把在上海、广州拥有十几二十套商品房的经历了拆迁的土著房东或者赚钱挣来房子的富豪,让他们也参与到这个基于“市场机制”的游戏中来,基于自愿和合理的价格形成房屋用地出让机制,“通过交易提高资源利用效率”,这样一来,上海既拥有了就近的发展用地,也不会剥夺大城市原住民的利益,我想知道,作者作为上海居民,如果他有闲置的房屋,他是否愿意呢第三,作者反复提到“市场机制”,举了一个例子:产业到转移东南亚相比转移到西部更有利可图,但是这难道不与土地使用权交易来从西部获取工商业用地相矛盾吗

技术进步

这一部分在第四章被论述,有看不懂的地方。第一,“资本替代劳动”,劳动生产率和劳动的边际成本都上升了,为什么劳动工资没有生活成本上升快按照发展经济学中的定义,这种技术进步属于增强劳动力的技术进步(要素的相对价格发生了变化,资本替代劳动),但是这种技术进步也意味着劳动力技能水平的提高,但是作者提到的这种情况是“劳动力的技能水平却没有同步提高”,以及劳动生产率在投资推动下上升得比工资更快,我理解的是α>β,那应该对应的是资本偏向的技术进步。

关于城市规模

“不能简单地认为中国的大城市已经太大了”。今天人们对于大城市太大的认识来源于政府无根据地“规划”大城市的承载力,实际表现则体现在所谓的“大城市病”上面。作者提到,“大城市人口限制政策主要针对的是低技能者”,认为这与真正的解决之道相去甚远,理由是低技能者与高技能者有互补性,站在经济学的角度看,作者称这是“人力资本外部性”的一部分表现,而大城市对不同技能高低劳动者同时吸纳的结果便是:低技能者所获得的“人力资本外部性”更大。

关于外来人口

作者的核心观点:简单粗暴的控制低技能劳动者流入大城市的后果无疑是最终降低了这座城市对高技能人才的吸引力;通过设置公共服务门槛的方式也不是持久的。

但是作者支持各种层次的外来人口进入上海的各种理由,真的解开了上海出租车司机的疑惑吗不敢苟同。第一,司机提出的是当前的失业风险而非二十年后的养老风险,作者将他往养老上引导而对原本的担忧避而不谈。第二,作者是站在宏观的层面上下的结论,看的是总体的、平均的结论:解决未来上海养老金入不敷出的问题要靠总体的外来人口流入解决,但是也很容易理解由于基数庞大,在这个上海扩大化和外来人口上海化的过程中,成为“炮灰”的人绝对不在少数,而作者却没有提出可行的解决方法。同时,作者针对大城市歧视农民工的现象提出了自己的解决方案,但是并未指出歧视的原因。

作者处处在传达一种思想:看待问题不要刻舟求剑,例如只看到欧美过去“逆城市化”,却忽视了近年来的以作者所在的华东地区来说,对于外来的高技能人才而言,他们大都会流入大城市的高新技术行业,可是现实并不是只有作者所在的上海才存在孵化这种行业的土壤,要是在苏州或者杭州甚至更小的城市出现了呢因为对于苏杭与上海,城与城之间的区别一定小于人与人之间的,就像我也可以站在宏观的层面讲,中国一定会在新能源领域遥遥领先于全世界,必定会出现世界级的创新企业,然而现实是无论是比亚迪还是宁德时代,都不在上海,宁德时代甚至在一个三线城市里,反而据我了解的事实,大国企上汽以及旗下的合资公司已在过去几年已经流失了许多工程师,在流失的工程师里,不少是仍然住在上海,通过网络办公和便捷的交通方式为其他城市创造价值,2016年此书出版时,作者为什么不能预测到这样的情况发生这算不算一种基于自己认识的刻舟求剑呢

关于城市规划

作者的核心观点:有效的城市规划是破解城市病的关键。这点我是认同的,看各个城市的老城区和新区就体会得出来,尤其是南方,老城区临街商业发达,新城区流行大地块开发高容积率小区加大盒子商业,有些小区甚至是以围墙的方式全封闭,没有一家门面,结果就是新区里可能住了几十万人,却没有丝毫的烟火气。但是在谈到上海的最终的人口规模的时候,实在是“无语凝噎”,作者说一个国家最大城市的规模与这个国家的人口正相关,并且是用数据拟合了一条直线,但是中国的人口是美国的四倍,中国真的需要“四倍纽约”吗(突然想起成都省前几年宣称自己四倍纽约了)倘若真有那么大的城市,那住在城北的人一世也不会去城南几次吧,那这样大,有什么意义当交通运输方式出现技术的革命,从隔壁的隔壁的省会到上海的时间也许更快于城北到城南,城东到城西嘞。与其这样,何不再发展三个同上海一样大的省城呢世界上还没有这样大的城市,也就用证据无法说明一个“四倍纽约”一定优于中西部的成都+重庆+长安+武汉了。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价