傩面之梦

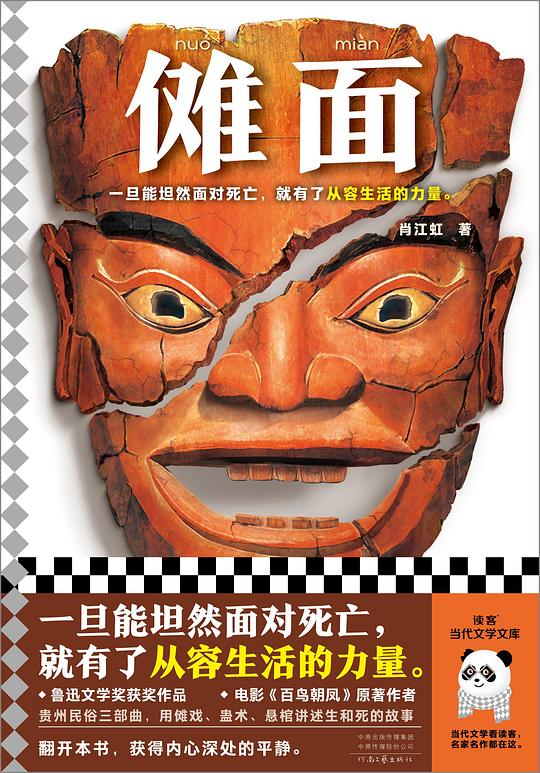

书名:傩面

1

0

唯美小少女 2023-10-09 17:39:52

“十四岁那年,我有了属于自己的棺材。”当你读到《悬棺》这个挽歌一样的开头,这个一句顶一万句的开头,每一段迷雾般的魅惑,都早已选好了结局。从2013年在《人民文学》上初次读到肖江虹的小说《蛊镇》,到最近重读完包括《蛊镇》《傩面》《悬棺》在内的三部中篇,这么多年过去了,它们仍然是我心中新世纪文学史上分量十足的经典之作。三个故事,有着独立的结构,但又有内在的连接,还有特别熟悉而亲切的语言系统。蛊镇的最后一个蛊师,傩村的最后一个傩师,燕子峡最后一口派上用场的悬棺。三个文本不约而同深入死亡,三个故事就好像是记录了三场葬礼,让叙述背负了过载的沉重。还好在感受这三个故事的同时,刚好读到刘擎关于世俗时代的死亡问题和祛魅时代的学术与政治的相关表述,那些关于死亡的沉重,得以部分理解而片面消解。蛊师制出了情蛊制幻蛊,但男人的心和细崽的脸,他都无法拯救。那必然发生的一切,“大步流星奔向死亡”。傩师唱完解结傩又唱延寿傩,罪消寿尽,终究不能为素容请来延寿仙姑。只能日日沉浸在幻觉里,看自己的生,等自己的死。明知“生离死别,连绵不绝”,仍是“扔不下,舍不得”。攀岩人“生生死死掉个头”,但最终都“上不了悬棺崖,进不了祭棺簿子”,在传统里的结局只能是“生不如死”。燕子峡最后一场葬礼,只送走了一个“背着翅膀的剪影”。但是,攀岩人跪别的,是先祖和自己的十一层“老家”,这是一场关于悬棺的葬礼。那不断上升的水位,是浩荡的一场大火,世间从此再无悬棺。尽管所谓故事,大抵离不开生死爱恨,但是,当“神的时代”结束时,死亡依然是让人猝不及防的面对。三个故事,不约而同地表达着这种直面死亡问题的困难。蛊师的幻蛊,傩师的面具,攀岩人的悬棺,都是打通超验的钥匙,蕴藏着魅惑时代直面死亡的话语逻辑和仪式。突然之间,三把钥匙都失效了,失去了神秘的根基,信仰不再延期,这样的真相,不是谁都能坦然接受。制蛊需要六种毒草,常入蛊毒虫六种,默念六遍蛊词,符封六个时辰,六月六日敬蛊神。傩面的核桃木浸泡七八天,动刀先念怕惧咒,离别傩以朱砂画符。接悬棺拜河神,上燕王宫先过祖祠崖,幸福就是行走于悬崖。盛衰荣枯的道理谁都懂,但所有的流程烂熟于心,总有一些人不愿意醒来。1917年11月7日,慕尼黑的斯坦尼克艺术厅,韦伯冷峻的话音从那时响起,回荡至今已超过百年:“我们这个时代,因为它所独有的理性化和理智化,最重要的是,因为世界已经被除魅,它的命运便是那些终极的、最高贵的价值,已经从公共生活中销声匿迹。”而包括《蛊镇》在内的这三部小说,都在讲述祛魅年代之传承的断裂。生活被平庸化势不可挡,我们再也无法“成为你自己”,信仰日益艰难,所有人都获得了自由,却“陷入了空前的意义迷失”,前方没有了路,“梦醒时分”来得猝不及防。王昌林抓到了脆蛇,但没能颠倒时序,岁月最终还是会带走他的手艺。秦安顺当了一辈子的引路灵童,但找不到人为他引路。来高粱成为最后一个住进自己悬棺的人,可是,浮在水上的棺材还能算“老家”吗?在《祛魅时代的学术与政治》中,刘擎转引韦伯的话告诉我们,随着现代来临,古代世界那种迷雾一般的魅惑,在现代的“清晨”被理性化的光芒驱散了。现代人在回望古代世界的时候,会有一种“大梦初醒”的感觉。韦伯认为,这个“梦醒时分”对许多人来说,在精神上是格外“荒凉”的,信仰失去了以往神秘的根基,而科学又无法为生命的意义提供新的根本依据,终极价值不再具有客观性和公共性,让人茫然若失。《蛊镇》《傩面》《悬棺》,仔细勾勒的就是这种茫然若失,渴望挽留的就是这种茫然若失,让你揪心的也是这种茫然若失。读这三篇小说,内心里会始终处于一种矛盾的纠结之中。我们都知道,所有的叙述都会向着不可逆转的方向发展,但是,就好像眼睁睁地目送一个万花筒一样破碎的梦,从王昌林到秦安顺到燕子峡中活成群像的悬棺守护者,他们为传统文化招魂一样的守护行为,又孤独又美好,仍然会让你痛惜。心心念念,都是传承。王昌林以为自己找到了传承,结果是送走了传承。来畏难的黑漆老家,在十四岁的时候就置放在悬棺崖,可惜的是他提前看到了自家的丧事。秦安顺只有戴上傩面,才能看到师傅的绝学后继有人。走出傩面,他所相信的鬼神,在梁兴富眼里只是“扯卵淡”“垂死了哟”。下一代人,早已经“没得怕惧”。所谓“上山还有机会,不上山就永远没有机会了”,最终仍然是没有机会。因为,“世界的祛魅是现代世界的真相。”“每次秦安顺一开腔,小狗日的就蒙上两只耳朵,龇牙咧嘴喊好难听。”你看着他们极力维系,努力折腾,全力打补丁,竭力突围,但最终也不过“像朵凋零之前奋力一震后开得繁茂的鲜花”。“今夜月亮特别好,明晃晃悬在古柏树顶。”但所有“老癫东”眼里的“新鲜事”,娃娃们都听得索然无味。秦安顺动刀雕刻前,要先念一段怕惧咒。曲从水教“我”攀岩前,先让“我”心中有“怕惧”,而我的名字叫“畏难”。细崽天不怕地不怕,临了之前央求王昌林“打针”,他需要这“轻轻一弹,一线淡黄”的安慰。现代来临之前的世界,是魅惑也是魅力,人与神同在,因神安身立命。但是,当搏命而生的徒手攀岩变为耍猴般的绝技,攀岩人变为蜘蛛人,所有的惊心动魄,在来畏难眼里,只剩下“瞌睡虫在四肢百骸乱窜”。登上燕王宫的路,终于无法被引完。如同泰勒在《本真性的伦理》中所表述,人们“不再感觉有某种值得以死相趋的东西”。大家更愿意追求“渺小和粗鄙的快乐”(托克维尔)和“软绵绵的幸福”(尼采),就像细崽喜欢城市的朴素理由:人多,楼高,颜色杂。所谓傩面,所谓悬棺,最终也不过一服幻蛊,一丛不愿消散的迷雾的镜像。每个人都做了自己该做的。傩面烧了,祖祠崖淹了,细崽的红色地图消失了,这就是现实的火,现实的水,现实的命。每位师父都有徒弟,但师父的徒弟没有徒弟了。传承就此中断,传奇就此终结。“没有比解除你翻山越岭的本领更让人难过的事情了”。那个超验的、万物有灵的世界似乎从来没有存在过,世界早就被看透了,所有装睡的人如果不是睡着了,都被唤醒了。就像王昌林最后一次话蛇:“行路可以绕山绕水绕刺蓬,死亡不行,你绕不过。”这个梦醒时分,真的很残酷。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价