《大国大城》借鉴先进经验,助力国家发展

书名:大国大城

1

0

亲爱的,热爱的 2023-09-26 23:08:57

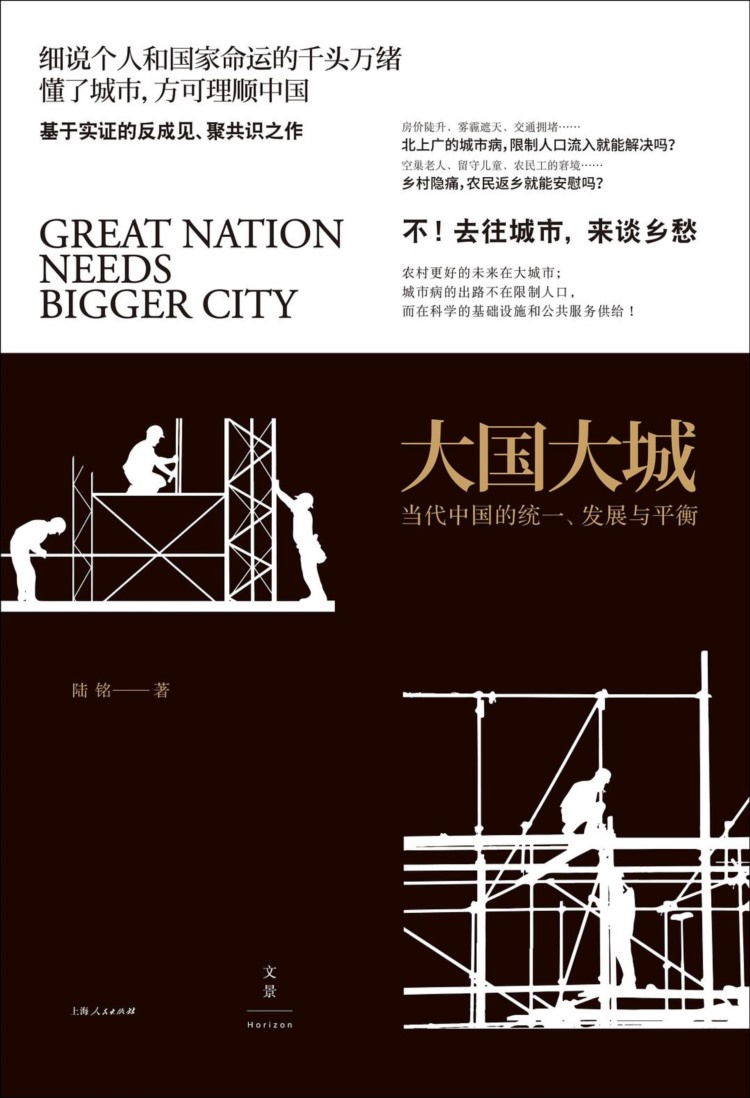

听到《大国大城》这个书名,第一反应是什么?我想到的是,这大概是对中国城市发展特点的一种描述,可能会带有作者的倾向性,但总体上应该比较中立。事实并非如此。作者事实上是以一名西方经济学家的视角,分析中国城市化发展遇到的深层次问题,并且旗帜鲜明地提出了建议,那就是——大国需要大城。Great Nation Needs Bigger City,这正是本书的英文标题。相比之下,中文标题让人猜不到作者的观点,而英文标题则是态度鲜明。这个小细节有点意思。

至于本书的观点,大致就是:一方面,由于认识上(以及其他方面)的原因,目前国内的特大城市不是太大而是太小了,还远不能适应工业化的需要。另一方面,城市化发展被人为扭曲,土地、劳动力、资本等生产要素分别被建筑用地指标、户籍制度、信贷利率政策等制度限制,不仅事实上产生低效率,而且埋下了严重的经济隐患。作者对经济研究是深刻的,很多观点都富有洞见。比如,地方政府基于当地利益,事实上曲解了中央政府关于区域平衡发展的政策,各地不顾实际盲目发展工业(以工业园区为代表),不仅使得国家有限的投资被大量浪费(投资用于落后产能),而且造成了污染。再比如,大城市(居民)出于自身利益考虑,不愿失去户籍的红利,使得进城务工的非户籍劳动力无法融入城市,反而抬高了大城市的人工成本。又比如,在国有商业银行事实上“行政化”的背景下,信贷资金成本被人为压低,并且大量投资于基础设施建设和工业化项目中,其中相当一部分被用于中西部地区的信贷资源不仅在经济上低效率,而且形成了严重的地方政府债务。

因此,这是一本很有干货的好书,得五星毫无疑义。但因为作者风格的原因,扣了一星,只有四星。本书的弱点之一,就是把所谓的发达国家经验当做了普世真理,好像只要照着学就能解决一切问题。有的时候,甚至因此出现了逻辑上的低级错误。比如,第54页“很多人以为,中国中西部地区往往是山区,这些地方不适合大型的农业机械,所以无法搞农业的规模经营。其实不然,农业规模经营并不只出现在种粮食的平原地区,我在西部山区看到,一些地方成片地种鲜花,当地的农民把地流转给鲜花种植基地,自己再做农业工人,收入大幅度提高。”这里是明显的无效论证。从前一部分内容看,作者希望论证的是哪怕在山区,也可以搞农业规模经营。但鲜花的例子并没有讲清楚,农民把地流转后,怎么在原来不适合规模经营的地方实现规模经营的。这样的小问题,全书中不少。

还在上学时就发现,(西方)经济学家们,总是有一种莫名其妙的掌握了人类社会运行真理的盲目自信。似乎只要掌握了每个人的偏好,再有针对性地设计一套所谓的市场制度,人们就像木偶一样,在“看不见的手”指挥下,朝着那个有效率的均衡点走去了。事实恐怕不是这样简单。哪怕最伟大的物理学家,要盖一间茅房,也得先补一补工程学的知识。经济学家也应如此,所谓只讲市场经济,不讲中国特色,说的就是这个问题。我国的经济学家们,都应该好好学学顾诚,既研究国际理论也研究中国实际,既懂学术也懂政治。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价