战斗公主、劳动少女:做女人好难

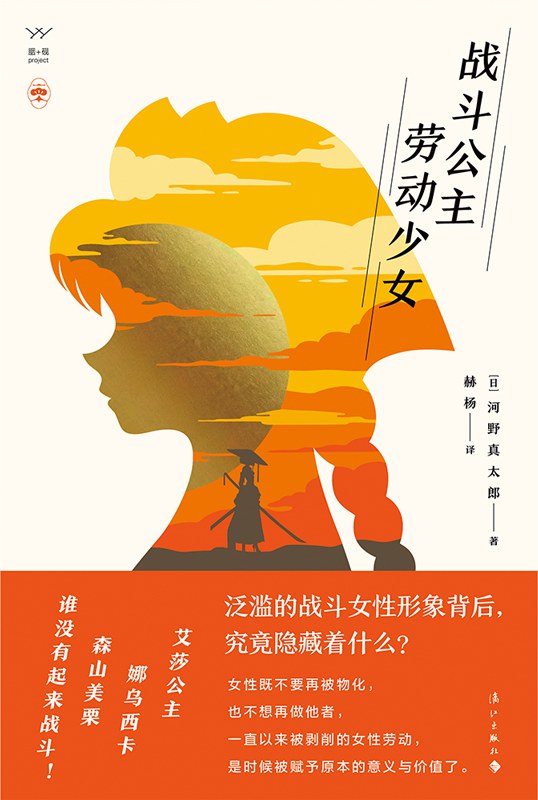

书名:战斗公主、劳动少女

1

0

康熙来了 2023-09-20 20:46:56

这本书以许多流行文化作品剖析后女权主义和新自由主义,给人以深刻的印象。首先,作者用《冰雪奇缘》解释艾莎和安娜的关系,将其视为后女权主义中胜者组和败者组的和解,这是我从未考虑过的视角。现实中,胜者组和败者组的对立同样明显,双方对彼此的厌恶源自女性受到父权制社会教育中所灌输的厌女思想。这种解读确实非常新颖,不管主创本身是否有这样的想法,但艾莎和安娜从一开始就形成了坚固的女性同盟,任何矛盾都不是因为彼此厌恶,而是因为艾莎对自我不符合主流价值观而产生的自我厌恶,以及安娜被灰姑娘情结蒙蔽的双眼。无论这些作品本身是否有这个含义,胜者组和败者组的和解确实值得讨论。同时,上野千鹤子也提到父权制对女性的分化,作者的胜者组和败者组分类实际上与上野千鹤子的分类差不多,重点在于女性自身要跳出这种分类,结成女性同盟。日本在女权主义和新自由主义方面都比西方落后,尤其是女权主义,甚至文化作品的表现也比不上中国。例如,2023年的新动画依然充满男性气息。序言中提到了《星战》中莱娅公主的例子,她之所以能展示出比男性更强的能力之前,首先被性别化,展示了她的性感。这类战斗少女在日本动漫中太多了。我可以理解宅向动画中的男性视角,但我不接受女性向动画中仍然存在明显的男性视角甚至媚宅属性(例如《美少女战士》)。与战斗公主相比,这本书更多地探讨了劳动少女的话题,并深入剖析了新自由主义中的劳动形式,特别是对女性承担更多不可见的劳动,如身份认同劳动、再生产劳动和情感劳动等。我认为书中对《千与千寻》和《魔女宅急便》等作品的解读过度了,不过作者已故,观众的解读自由,以这些耳熟能详的作品需要结合资本、阶级等问题来讨论,这是一个非常复杂的问题。外包或许能够将原本完全压在女性身上的再生产劳动去除性别,但在父权社会中,这些廉价的雇佣劳动仍由女性承担。除了成本低廉之外,情感劳动是将这些工作强加给女性的另一个重要原因。我喜欢第四章对男性视角下对于母亲缺位的女性厌恶的解读。缺位的是母亲,而不是女性,在男性创作者的作品中,女性和母亲身份虽然被分开,但那只是表面,《星际穿越》中的墨菲晚年有幸福的家庭,仍然是一位拯救人类的科学家;绫波丽是碇唯的克隆,仍然是宅男心目中的女神。男性创作者幻想女性在成为母亲后依然能够保持足够的性吸引力,或者在育儿工作的同时还能够成就一番事业。实际上,按照这本书如此详细地分析,市面上的大部分作品都有需要批判的一面。加上旧一些的经典作品受时代限制,不能太深入地思考观看时真的有点难。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价