"四千周:大教堂的砌砖之路"

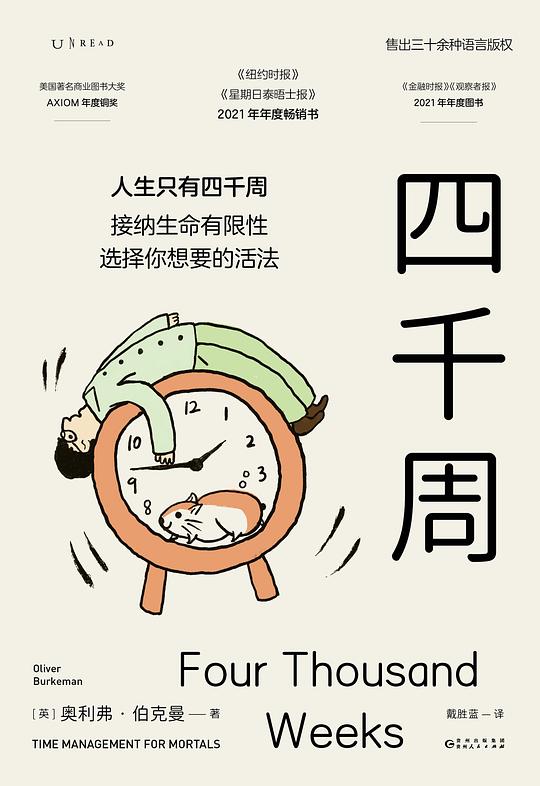

书名:四千周

1

0

坚强小虎子 2023-09-16 15:51:53

172个笔记

◆FOUR.THOUSANDWEEKS

>>现代人思考时间的方式已经根深蒂固,甚至都忘了这只是一种思考方式;我们就像寓言故事中的那条鱼,不知道什么是水,只因自己身在水中。

>>由于不为时间“嘀嗒流逝”的观念所困,他可能对周围的事物有更敏锐的感知和更生动的体验。当代方济会修士兼作家理查德-罗尔将这种无时间感称为“活在深度时间(deeptime)之中”。

>>人们通常将工业革命的发生归功于蒸汽机的发明,但正如芒福德在他1934年的代表作《技术与文明》(「必欣randCMi^ation)中表明的那样,如果没有时钟,工业革命也很可能不会发生。

>>在此之前,时间只是生命展开的媒介,是构成生命的物质。在此之后,一旦大多数人在心里将“时间”与“生命”分开,时间便成了拿来用的东西

>>你想要多任务并行,用一份时间同时处理两件事,就像德国哲学家弗里德里希・尼采在1887年发表的一篇随笔里抱怨的那样,他可能是最早注意到这个现象的人之一:“一个人手里拿着手表思考,就像一个人一边吃午餐,一边阅读股市的最新消息。”你会更加不自觉地将对生活的想法投射到想象的未来中,焦虑于事情是否会像你期望的那样发展。很快,你的自我价值感就与使用时间的方式完全绑定:时间不再是水,让你畅游其中,而变成了你需要支配或控制的东西

>>你想要多任务并行,用一份时间同时处理两件事,就像德国哲学家弗里德里希・尼采在1887年发表的一篇随笔里抱怨的那样,他可能是最早注意到这个现象的人之一:“一个人手里拿着手表思考,就像一个人一边吃午餐,一边阅读股市的最新消息。”你会更加不自觉地将对生活的想法投射到想象的未来中,焦虑于事情是否会像你期望的那样发展。很快,你的自我价值感就与使用时间的方式完全绑定:时间不再是水,让你畅游其中,而变成了你需要支配或控制的东西一一如果你想避免内疚、惊慌和不知所措的心情。一本书几天前送到了我的桌上,书名把这层关系总结得很到位:《掌控生活,从掌控时间

>>一个信念:只要我能找到正确的时间管理体系,养成正确的习惯,足够自律,就可以彻底赢得与时间的战役(之所以产生这样的幻觉,是因为我每周要写一篇关于生产力的专栏文章,这让我有理由借工作之名尝试各种新技巧,简直就像一个恰好被聘为品酒师的酒鬼)。

>>我们大多数人都在以各种方式投入大量精力,试图避免充分体会所处的现实。我们不想因为反思自己前进方向是否有误或者自己有哪些想法是时候放弃而感到焦虑;我们不想在感情中受伤,不想在职场上失败;我们不想承认自己可能永远无法让父母满意,也无法改变我们身上连自己都不喜欢的地方一当然了,我们也不想生病,不想死去。

>>我们在心理上抗拒事情本来的样子,用心理治疗师布鲁斯•蒂夫特的话来说,这样就能让自己“不必清醒地进入现实可能带来的幽闭、拘禁、无力、受约束的感受中”。我们与现实带来的痛苦约束做斗争,传统的精神分析学家称之为“神经官能症”,它有许多种表现形式,从工作狂、承诺恐惧症、共同依赖症(codependency)到习惯性害羞,举不胜举。

>>毕竟直面生命的限度是一件痛苦的事,它意味着你必须做出艰难的选择,意味着你没有足够的时间完成所有曾经的梦想。对于已得到的时间,承认你对它的控制非常有限也是一件痛苦的事:也许你只是缺少毅力、天赋或别的什么资源,才无法扮演好你觉得应该扮演好的角色。因此,与其面对这种局限性,不如采取回避策略,让自己继续感觉还有无限可能。我们把自己逼得更紧,追逐“工作与生活的完美平衡”这一幻想;我们使用那些许诺能帮我们挤出时间做所有事的时间管理工具,逃避艰难的选择。又或者,我们还会拖延,这是另一种保持对人生有全然掌控感的方式

2023/8/31发表想法

paradoxoflimitation

>>你越是努力管理时间,希望实现完全的掌控,挣脱生活中不可避免的不如意,你的人生就会有越多的压力、空虚和挫败感。你越是直面有限性,与之合作而非对抗,你的人生就越充满效率、意义和乐趣。

>>你越是努力管理时间,希望实现完全的掌控,挣脱生活中不可避免的不如意,你的人生就会有越多的压力、空虚和挫败感。你越是直面有限性,与之合作而非对抗,你的人生就越充满效率、意义和乐趣。

>>既然艰难的选择在所难免,那么关键便在于学会清醒地做出选择,决定哪些该专注,哪些该忽略,而不是任由工作按默认顺序安排。也不要自我欺骗只要足够努力,辅以正确的时间管理技巧,也许根本无须做出选择。这就意味着不要禁不住诱惑”不去做明确的选择”,也就是另寻方式以图拥有掌控感,而要审慎地做出重大的、艰巨的、不可撤销的承诺。

>>还要坚强地面对“错过恐惧症”,因为有些事情,甚至可能绝大多数事情是必然会错过的。这其实原本就不是问题,正是“错过”才让我们的选择有了意义。当你决定在一件事上花时间,就意味着你牺牲了所有其他使用这段时间的方式。

>>作家理查德•巴赫说过的一句话:“人最善于教授他最需学习之物。”

>>自由并非来自我们对自己的时间表拥有更大的自主权,而是允许自己融入集体节奏——投身于无法精确计划自己具体在哪一步做什么的社会生活当中。

>>有意义的生产力往往并不在于加快节奏,而是需要花多少时间就花多少时间,认同德语中的Eigenzeit,也就是行为过程本身需要的时间。

>>时间压力大多来自各种外部力量:经济环境残酷;过去用来帮助减轻工作与育儿负担的社会保障与家庭关系网日渐消失;性别歧视,期望女性既事业有成,还承担大部分家庭责任。这些问题仅靠自助不能解决。

>>我们的满足感可能源于对时间有限性的接纳,而非抵制。关于这一点,古希腊罗马的哲学家并不觉得意外。他们明白无限是神的专利,人最崇高的目标不是变成神,而是全心全意地做人。无论如何,这就是现实。直面这一现实会产生出人意料的振奋效果。

>>我们的满足感可能源于对时间有限性的接纳,而非抵制。关于这一点,古希腊罗马的哲学家并不觉得意外。他们明白无限是神的专利,人最崇高的目标不是变成神,而是全心全意地做人。

>>英国幽默作家与历史学家希里尔・诺斯古德•帕金森于1955年写道:“工作量会一直增加,直到所有可用的时间都被填满。”这个道理日后被称为“帕金森定理”。

>>不是说你永远都处理不完电子邮件,而是“处理电子邮件”的过程实际上会产生更多的电子邮件。其中的道理可以称为“效率陷阱”。无论是借助各种生产力技巧,还是把自己逼得更紧,提高效率都不会让你有“时间够用”的感觉,因为在其他条件不变的情况下,需求只会增加,它会抵消效率提高带来的好处。你本来想做完事情,结果却有了新的事情需要做。

>>“存在的应接不暇”:如今的现代社会提供了无数看上去值得做的事,因此“你想做的事”与“你实际能做的事”之间会不可避免地出现难以逾越的鸿沟。德国社会学家哈特穆特•罗萨解释说,以前的人不大会受到这种想法的困扰,部分原因是他们相信有来世:他们不一定非得“最充分地利用”有限的时间,因为他们觉得时间并不是有限的。无论如何,尘世生活不过是序幕,相对于后面最重要的部分显得微不足道。

>>世俗的现代生活改变了这一切。人们不再相信来世,于是想尽办法好好利用这一生。当人们开始相信进步,相信历史总是不断趋向更完美的未来,就会更敏锐地觉察到自己的人生多么短暂,让人痛苦,短暂的一生让自己错过更完美的未来。于是他们在人生中塞进各种经历与体验,以消除这种焦虑。

>>我们越是能够加速提升能力,去往更多地方,见识新鲜事物,品尝异域美食,接纳各种灵性信仰,学习新的行当,与他人分享感官的愉悦——无论是舞蹈、床第之欢、不同形式的艺术体验,还是其他——我们能在有生之年达到的体验,就越是与人类现在及未来可以达到的所有可能性一致。也就是说,我们就越接近真正“充实的”人生,也就是字面意义上的尽可能地填满了各种体验的人生。

>>你需要有意愿去抵抗那种追求越来越多体验的冲动,因为那样只会让你感觉还有更多的体验需要追求。一旦你真正明白自己必定会错过世上几乎每一个体验,你就不会觉得仍有许多东西无法体验的事实是个问题了。相反,你会全身心投入,享受那些确实有时间享受的点滴一并且你会在每一个片刻更自由地选择做最重要的事。

>>在硅谷致富的方法是找到一个“痛点”,即日常生活中由(注意,行话又要来了)“摩擦”带来的小烦恼,然后提供一个规避方法。打车软件消除的“痛点”,是需要查询本地出租车公司的号码然后打电话联系,或者直接上街拦车;手机支付之类的数字钱包消除的“痛点”,是需要伸手到包里找钱包掏现金。某外卖配送平台甚至做起了广告,吹嘘它可以避免你与一个真人服务员讲话的痛苦(虽然是半开玩笑,但也别有深意)。有了它,你只需触摸屏幕即可下单。一切的确变得更顺畅了。但是到头来,顺畅带来的好处却值得怀疑,因为往往是那些不顺畅的地方让生活更接地气,它滋养着各种人际关系,这对于个人的身心健康,以及我们社区的活力都尤为重要。

>>过程不那么便利,才更显情深义重。当你做一件事变得更方便,就消解了这件事的意义。风险投资人、Reddit联合创始人亚历克西斯・瓦尼安曾评论说,我们往往“甚至意识不到某个东西有缺陷,直到有人向我们展示了更好的方法”。但让我们意识不到日常流程有问题的另一个原因,就是它本来算不上问题~~从外表看,其中包含的不便或许是缺漏和弊病,实际上却代表着某种更有人情味的东西。

>>法学教授吴修铭在一篇关于便利性文化陷阱的文章中写道:“我更喜欢自己煮咖啡,但是星巴克的即溶咖啡太方便了,所以我几乎从来不做'更喜欢'的事。”

>>随着便利性占据了日常生活,事情逐渐分为两类:一类事情在如今便利得多,但让人感到空虚,因为那种便利并不是我们真正想要的;另一类事情如今看来特别烦人,因为它们还是那么不便。

>>人生有限,你不得不面对一个现实:你真的必须做出选择。

>>海德格尔在他的代表作《存在与时间》中指出,关于世界,我们未能领会到的最根本的一点,就是它已经存在于世界。也就是说,有事物存在,而非一无所有,这本应该让人既惊讶又困惑

>>我们的存在是与自身有限的时间完全而彻底地捆绑在一起的。事实上,两者关系如此紧密,以至于可以画等号:对一个人而言,存在首先是在时间上存在,在出生与死亡之间的这段时间里存在,终点必将到来,只是不知何时。人们倾向于说,我们拥有有限的时间。不过从海德格尔奇异的视角来看,我们就是一段有限的时间,这个说法可能更为合理。我们就是被自己有限的时间定义得如此透彻。

>>一个人存在的每分每秒都充满了海德格尔所说的人的“有限性”。我们有限的时间并不只是我们必须应对的众多事情之一。事实上,它在我们开始处理任何事情之前,就已经定义了我们。

>>回溯既往,我已被限定,因为我已经成为当下的我,来到了现在的位置,这决定了我以后会拥有哪些可能。展望未来,我能做的决定依然极为有限,最主要的原因是,一旦做出任何决定,就意味着我放弃了无数条可以选择的其他道路。一天当中我会做出数百个小的选择,构建起我的生活一与此同时,我也永远牺牲了其他无数种可能的活法。因此,任何有限的人生,即使是你能想象的最好的人生,都是一个不断向其他可能性挥手告别的过程。

>>关于这种有限性,唯一真正要问的问题是,我们是否愿意面对它。于海德格尔而言,这是人类存在的核心挑战:既然有限性定义了我们的人生,那么活出真正真诚的人生,成为完整意义上的人,就意味着要直面这一事实。我们必须尽可能地活出我们的人生,清楚地认识到这种局限性,以海德格尔所称的“向死而生”的真挚方式存在,明了生活就是这样,没有彩排,每一个选择都会有无数牺牲,时间总是即将耗尽一确实,可能就在今天或者明天,或者下个月,生命就到尽头了。

>>真正病态的是我们大多数人在大多数时间的所作所为。我们不愿面对我们的有限性,却沉溺于回避与否定,也就是海德格尔所称的“沉沦”。

>>当你以这种回避真相的方式挥霍人生时,生活通常更为舒适,但这是一种乏味得令人呆滞的、致命的舒适。只有直面自身的有限性,我们才能与生活步入一段真正真挚的关系。

>>瑞典哲学家马丁・哈格伦在他2019年出版的《眼前的人生》(T比孙)一书中,将这种面对有限性的想法与宗教对永生的信仰做比较,让这一切变得更加清晰,没有那么神秘。他指出,如果你真的认为生命永不终结,那就没有真正重要的事了,因为你永远都不需要决定是否要用一部分宝贵的人生做某件事。

>>位名人声称,经历癌症并劫后余生是自己身上“发生过的最好的事情”,它的核心智慧就在于此:劫难将他们抛入了一种更真实的存在模式,一切突然变得生动而有意义了。

>>若你能够屏声静气,无论多么短暂或多么偶然地注意到存在本身的纯粹美好,注意到你所得到的那一点点存在,你就可以明显体验到一种变化,感受到此时此刻,你活在时间的湍流里(或者说,你就是时间的湍流,这是海德格尔学派的说法)。

>>我的存活是偶然的,并没有哪条宇宙法则赋予我这个状态。活着仅仅是一个机遇,哪怕多活一天都不是必然之事。

2023/9/12发表想法

你无法改变事实,但能改变你对事实的态度

>>若是换个角度,想到自己居然还能拥有一次烦人的经历,事情看起来可能会非常不一样。

>>若是换个角度,想到自己居然还能拥有一次烦人的经历,事情看起来可能会非常不一样。

>>每个决策时刻都变成了一个机会,你可以从诱人的菜单中挑选各种可能性,而你原本可能根本拿不到这个菜单。由此可见,为自己被骗走了其他所有选择而自怜自艾也是讲不通的。

>>恰恰是因为你和这个人结婚,排除了与其他人相会的可能性(也许其他人才是真正更好的伴侣,谁说得准呢?),婚姻才变得有意义。

>>管理我们有限时间的核心挑战不在于怎样做完所有事(那根本就不可能),而在于怎样明智地决定不做什么,以及怎样坦然不去做这件事。

>>衡量时间管理技巧效果的真正标准,是它是否能让你忽略那些应该忽略的事。

>>创造性忽略的艺术

原则一,在时间问题上,先偿付自己。

>>如果某件事对你确实很重要(比如负责一个创造性的项目,或者经营一段感情,或者从事某项事业),那么保证它能实现的唯一方法是今天就去做一部分,无论这一部分有多小,无论还有多少特别大的石头在呼唤你的关注。

>>原则二,控制手头上工作的数量。

>>另一个办法是,为自己在同一时间段内能做的事情设定一个严格的数量上限。

>>原则三,抵抗次优先级工作的诱惑。

>>有一次,这位以头脑精明闻名的投资家被他的私人飞机驾驶员询问如何设定事项的优先级。如果是我,我很想回答:“专心开飞机就好!”不过故事很显然不是在飞行途中发生的,因为巴菲特给的建议不是这个。他告诉驾驶员,列出自己人生中最想实现的25件事,将它们按从最重要到最不重要的顺序排列。巴菲特说,应该安排时间去处理排在前五的事。而驾驶员接下来听到的内容出乎他的意札据说巴菲特告诉他,剩下的20件事并不是他一有机会就应该做的次优先级的事。完全不是。事实上,他应该不惜一切代价极力避免去做这些事,因为这些目标没有重要到形成他人生的核心,却又有足够的诱惑力,让他无法专心做最重要的那几件事。

>>如果你拖延某事是因为担心自己无法做得足够好,那么你大可放心——因为依照你想象中毫无缺陷的标准判断,你绝对没法做得足够好,所以倒不如立刻开始行动。

>>,法国哲学家亨利・伯格森就在他的著作《时间与自由意志》(T痴andFreeWill}里直击卡夫卡问题的核心。伯格森写道,我们总是犹豫不决,而不是一条路走到底,因为“未来是由我们按照喜好规划的,它在我们眼里同时展现为多种形式,每一种都很吸引人,每一种似乎都有可能实现"。

>>伯格森写道:“未来这个概念孕育着无限的可能性,因此它比未来本身要丰富得多。这就是为何我们发现希望比实际占有更迷人,梦想比现实更具诱惑力。”

>>如果不首先“安定”于法律、艺术、政治,并决定放弃其他职业可能带来的报酬,你就无法成为一位特别成功的律师、艺术家、政治家。如果你在各种职业之间跳来跳去,那么你一个也干不好。

>>一段恋情也不可能完全令人满意,除非你愿意,至少在一段时间内安定于这段恋情,接受它所有的不完美。也就是说,你得拒绝无数个想象中更好的选择所带来的巨大诱惑。

>>我们花费数年时间,却无法对任何一段恋爱关系完全给出承诺——一旦这段关系变得认真起来,我们就会找个理由撤退,或者在关系中心不在焉、逢场作戏。又或者像是每个有经验的心理治疗师遇到过数百次的情景,我们确实给出了承诺,不过接下来,三四

年之后,我们就开始考虑分手,认定自己伴侣的心理问题让两个,人过不下去了,或者认定两人并没有原本以为的那样般配。

>>真正的问题只是源于对方是另一个人。换言之,造成你的难题的并非你的伴侣特别糟糕,或者你们两人特别不般配,而是你终于注意到了伴侣具有的(不可避免的)一切局限性。对比于幻想世界,你感到深深的失望,毕竟幻想世界不受现实法则的限制。

>>很讽刺,当人们以一种不能走回头路的方式最终做出选择时,他们反而因此更觉快乐。我们会尽一切所能避免自绝后路,继续活在不受限制约束的未来幻想中,可一旦断了后路,我们又会为此感到开心。

>>如今的分心问题几乎全都是数字化带来的:当我们想要集中精神时,是互联网在妨碍我们。不过这种看法具有误导性。哲学家们至少从古希腊时代起就在考虑分心的问题,他们认为分心与其说是源于外部干扰,倒不如说是在于内在性格问题---个人的内心发生了系统性的问题,无法将时间用于他声称的最重视的事。他们如此认真地对待分心问题,原因很简单:你关注什么,现实对你而言就是什么样子。正因如此,我们也应该关心这一问题。

>>注意力简直就是人生:你活在世上的体验,就是由你注意到的所有事物的总和。在人生终点,你回首往昔,那些引起你注意力的一个个片段就是你走过的人生。因此当你将注意力放在某个并不特别重要的事物上时,毫不夸张地说,你就是在付出你的人生。

>>这便是为何塞涅卡在《论生命之短暂》中如此严厉地抨击他的古罗马同胞,因为他们追求自己并不真正关心的政治生涯,举办自己并不特别享受的精美宴会,或者只是“将他们的身子晒在太阳底下”:这些人似乎并未意识到,屈从于这样的分心是在挥霍他们存在的本质。

>>一个经典又极端的例子是《活出生命的意义》(MMsSearchforMea痴g)的作者、奥地利心理治疗师维克多・弗兰克的遭遇。他被囚于奥斯维辛集中营时能够抵御绝M,是因为他能将一部分注意力转向集中营警卫唯一无法破坏的地方:内心。他当时能够对内心进行一定程度的自我调节,来抵御外来的压迫,不让自己堕落成一只低下的动物。而这个鼓舞人心的真实事件的反面是,如果你无法按照自己的意愿转移部分的注意力,那么即使你在比集中营好得多的环境里度过一生,到头来可能仍然感觉没有意义。毕竟要想拥有任何有意义的体验,你就必须专注其中,哪怕只是一点点。

>>大家都知道,我们使用的“免费”社交媒体平台并不是真的免费,就像俗话说的,你不是客户,而是被销售的产品:换言之,科技公司的利润源于攫取我们的注意力,然后将它卖给广告商。

>>麦克纳米认为,更好的比喻是用户是燃料,是被扔进硅谷之火的木机是没有人味的注意力资源库,被毫不留情地开采利用,直至耗尽。

>>注意力经济的设计是优先列出最引人注目的内容,而非最真实、最有用的内容,它时时刻刻都在系统性地扭曲我们头脑中关于世界的印象,这些被扭曲的判断也影响着我们如何分配自己的线下时间。

>>电子设备不仅仅让我们从更重要的问题上分心,而且首先改变了我们对于“重要问题”的定义。用哲学家哈里-富兰克福的话说,它们破坏了我们“想要得到我们需要之物”的能力。

>>正如技术评论家崔斯坦・哈里斯常说的那样,每当你打开一个社交媒体应用程序,就会有“一千个人在屏幕的另一头”依靠将你留在那里来赚钱。因此,期待用户仅仅通过意志力就能抵抗对其时间和注意力的“袭击”是不现实的。政治危机需要靠政治方案来解决。

◆亲密的阻碍者

>>在冰水一遍遍的洗礼下,杨开始明白,这个方法完全错了。事实上,他越是专注于这种极度寒冷的感受,尽可能地将注意力全部集中在这方面,他反而越不会觉得疼;而一旦他的注意力涣散了,这痛楚就会变得难以承受。几天后,他开始在每次的冰水灌顶之前,都让自己尽可能地首先专注于当前的体验,以便在冰水袭来时,他能够让这种单纯的难受不再演变成痛苦。慢慢地,他开始领悟,这就是这个仪式的全部意义。按照他的话就是(虽然传统的佛教僧人必定不会这么说),这是一个“大型生物反馈机制”,设计用来训练他集中精神:只要他能够保持专注,机制就奖励他(减少痛楚的感受),而一旦他做不到,就惩罚他(增加痛楚的感受)。

>>真正的问题不在于事情本身,而在于内心对它的抵触。

>>我们往往认为厌倦感只是源于我们对自己手头上的事情不是特别感兴趣,可事实上,这是人在直面自己有限的控制能力,从而产生极度不适的体验时的一种强烈反应。

>>和配偶谈话时难以专心,不是因为你偷偷在饭桌下看手机。应该反过来说,你之所以“偷偷在饭桌下看手机”,是因为你很难将精力专注在对话上一倾听需要精力、耐心,需要愿意投降的精神,也因为听到的内容可能不会让你开心,看手机自然更愉快。因此,即使你将手机放在够不着的地方,也会寻找其他方式来避免自己集中注意力,这毫不奇怪。在谈话中,它通常会表现为,你会在脑子里演练,对方的嘴巴停止发出声音之后,自己接下来要说什么。

>>有一种非常现实的解脱方法,就是领悟到作为一个有限的人,你永远都不会从中得到解脱。你无法对事情的进展发号施令。但矛盾的是,一旦你接受现实的限制,获得的奖赏便是现实不再如此具有约束感了。

>>“侯世达定律”:你计划做的任何事所花费的时间总是比预期的要长,“即使你在预期中考虑了侯世达定律”。

>>难理解,为何一个在第二次世界大战前夜抵达伦敦的未成年德国犹太女孩会产生这样不可动摇的信念,还将它传递给子女一一如果你没有非常妥善地计划好事情,可怕的命运就有可能降临到你或者所爱之人的头上。有时候,当你要出门旅行,为到达出发地点而提前预留充分的时间真的很重要。

相关推荐

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in D:\wwwroot\book.uczc.cn\review.php on line 350

© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价