学习美食:鱼翅与花椒,如学外语般奇妙!

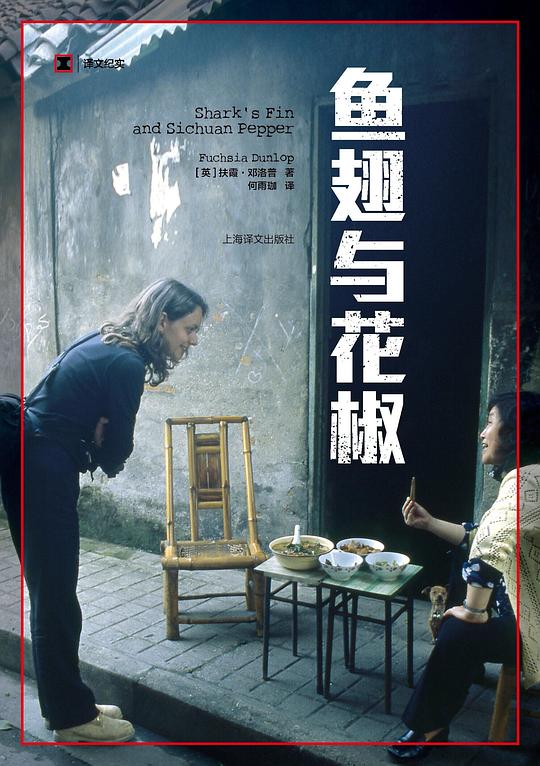

书名:鱼翅与花椒

1

0

婚姻的力量 2023-09-04 22:39:48

这本书被很多人向我推荐过,直到最近我听了蜜獾吃书的播客后才决定翻出来阅读。我被其中一句话吸引住了:“要学会品味一个菜系,需要学会理解这个菜系的语法。”这个说法既新奇又准确,触动了我多年来探索各种美食的兴趣。

我已经忘记了小时候对第一口饭的体验,也不记得第一次学习吃莼菜和毛肚的感受了。我从这句话开始阅读这本书,放下了自己身为中国人的身份,想看看这个英国人能写出什么傲慢之作,开始像一个牙牙学语的婴儿一样跟随扶霞学习品味中餐,试图找回我和中国菜首次相遇的美妙时刻,也希望通过她找到理解欧洲菜系的关键。

带着这个目的,我和她一起深入到90年代初成都的后厨。与一般的美食家不同,她在接触了川菜后爱上了它,因此像一个热恋中的情人一样,她渴望更多地了解川菜背后的故事,亲自学习川菜,不只是做些小动作,而是真正去厨师专修学校系统地学习川菜的语法。

她首先遭遇到的是血呼啦的菜市场,她描述了90年代初中国菜场生鲜动态,我曾亲眼目睹这一切,所以明白她对这一切的冲击。可以想象,只有对川菜的热爱达到一定程度,才会让一个英国人愿意穿越这样鲜血横飞的菜市场和厨房,寻找这个菜系的根源,探索它的本质。她从这些鲜血中看到了中国菜的真实,中国人真诚而坦然地接受生死与美食的一体两面,不像西方那样虚伪地将生死与“食物”割裂开。就像学习一门语言无法避免学习其繁复的语法一样,只有从一开始接受中国菜对生死与活力的理解,才能进一步理解品味每种食材的要点,才能开始学习中国菜独特的口感,如鲜嫩、爽脆、有嚼劲、顺滑等语法。想到这里我有点惭愧,我在德国已经待了十年,对德国菜仍然抱有很大偏见,无法摆脱它的敷衍和粗制滥造的刻板印象,对于少数经过复杂加工的食物如Klödel根本理解不了,也没有兴趣去理解。相比之下,她从接触到鸭肠,到理解鸭肠,再到习惯和爱上鸭肠的过程如此真诚。

关于鸭肠的故事,另一个有意思的是她使用鸭肠火锅款待她的父母,但却引起了他们的不适。我母亲刚来德国时,我也曾试图给她买各种我平时喜欢吃的面包(我真的很喜欢吃德国的硬面包),但她最终却钟情于比较松软的葡萄干面包。我能理解她向父母介绍鸭肠并不是出于好奇或戏弄,而更多地是想分享她热爱的事物,传播一种令人惊喜和独特的体验。作为已经将鸭肠视作日常食物的人,我可能无法自发地指出吃鸭肠的快乐源于其滑嫩和爽脆的口感,这种独特的中国菜语法需要学习。虽然我在江南长大,但直到高中我才第一次吃到莼菜,我一开始也无法接受它滑溜溜的口感,它无法被控制,径直滑进我的喉咙让我感到恶心,因此以后一直避而不食。直到大四时在上海再次品尝莼菜,不知怎么的突然发现了它像舌尖滑梯一般的趣味,也从这一瞬间的趣味中发现了鲜嫩的独特美感。

根据我短暂在麦当劳工作和在某酒店的厨房学习经历来说,餐厅厨房是一个地狱般的地方。在那里不仅有高温的烤制,寒冷的冷菜料房,还需要亲自面对食物从原材料到最终成品可能引起的不适过程。我喜欢吃红烧肉,但亲眼目睹五花肉在装满油的大锅中油炸的过程仍然让我感到不适很长时间。要真正克服这种不适,你需要以无情的理性看待每个步骤的目的,但同时成为一名优秀的厨

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价