共鸣写作资深:99%稿件采纳!

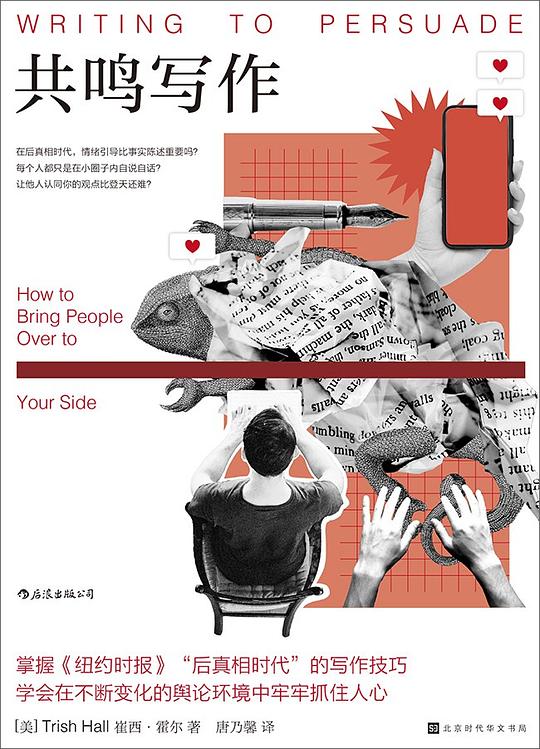

书名:共鸣写作

1

0

十万个为什么 2023-08-26 14:36:50

最近我找到了一本宝藏图书,《共鸣写作》。我买了很多关于写作的书,基本上看见畅销书就会马上入手,比如粥左罗的《学会写作》,南方周末的《南周评论写作课》,还有周岭推荐的《写作法宝》等等。这些书在网上评价都很高,但是我觉得都不如《共鸣写作》这本书。它的作者崔西·霍尔曾担任《纽约时报》社会评论版的总编辑20多年,在这期间她无数次把“胡言乱语”改编成有见地的好文章。与《学会写作》追求速成不同,《共鸣写作》深得我心。与《南周评论写作课》要求特殊实践门槛不同,《共鸣写作》更难得的是它的翻译要比《写作法宝》好太多。读这本书就像是一个温柔的姐姐在桌前耐心地讲述编辑们喜欢什么样的稿件,如何写出好的文章,还解答了我最好奇的问题——编辑不回消息的时候都在干什么。(哈哈)每篇文章都遵循了她的写作原则,逻辑严密、事例精妙,很难不喜欢。

首先,真实和真诚的力量是无穷的。很多写作者会陷入一个误区,认为自己的经历不值一提。然而,编辑看重的正是你的经历,它们塑造了你文章的论点。透露一些细节,展现更真诚的自己,会让文章更加真诚可信。无论是瘾君子的过去,还是与猫咪的“爱恨情仇”,每个人都有讲述的故事。而最好的故事往往需要将伤疤撕开,触及更深层次的问题。

其次,说服读者的前提是理解他们。我们常常想强迫他人同意我们的观点,改变他们的行事方式。然而,这种方法往往事倍功半,甚至适得其反。作者回忆起与自己最亲密的哥哥关系破裂的过程时说:“如果我试着去理解他,或许就不会失去他。”但是,当作者明白的时候,一切都已经为时已晚,哥哥已经去世多年。写文章也是一样,说教和威吓只会引起对方的反抗,而不是顺从。对某人一概而论,展现敌意是写作中表达的一种方式;自认为“高人一等”的表达也是一种战斗和侵略。只有建立共识,唤起读者内心的情感,我们才能施加影响。

第三,所有人都喜欢故事。与乏味的事实相比,我们更喜欢充满情节的故事。比如,我们可能很难理解一篇关于阶级分化的论文,但是对于展现阶级生活的电视剧《唐顿庄园》,我们不仅能理解,还想一直看下去。人们对故事的需要源于我们的生物本能。也许人们听不进大道理,看不懂数据资料,但讲故事可以改变他们看待世界的方式。那些看似受创或甚至灾难性的事情,后来都成了我们人生故事的一部分。我们不会用数据来衡量人生,却会用人生经历来定义自己。

第四,事实很重要,但又不那么重要。事实并不重要,因为人们不会因为看到我们所写的事实而改变自己的错误观念;人们也不会因为了解更多事实,就会做出正确的选择。虚假消息比事实传播更快,因为虚假消息更能引起兴趣;恐惧比事实更能支配人心,对人们来说,对事实的需要远远超过事实本身。然而,对于写作者来说,事实至关重要。因为我们无法接触整个世界,我们对世界的理解都基于他人对事实的部分呈现。人们需要真相,这是写作者的责任。正如读者在文章中所说,事实总会产生影响,尽管可能会慢上一拍。为了呈现事实,我们需要对信息来源持怀疑态度;避免微小的错误(拼写、数据),因为这些会影响可信度;对任何证据都要进行辩证思考,因为它们往往会产生许多自相矛盾的结论。

最后,专注、翔实、精简、消灭术语。我们常常忍不住将自己的“真知灼见”塞进文章中,担心少了这些无法展示自己的才智。或者使用深奥难懂的术语,让别人感受到文章的专业性。然而,这样做犯了文章的大忌。我们写文章是希望吸引人阅读,而不是希望将人们拒之千里之外。因此,想要写一篇让人们能够读得进、读得懂的好文章,我们必须要用“专注、翔实、精简、消灭术语”的要求来要求自己。专注要求一篇文章只写一两个重要的想法,然后迅速将观点表达出来。翔实是要写出能够解释问题的细节,让读者能够体验到你所写的内容。精简是确保你写的每个词在句子中都有用,都能够推动你的观点。消灭术语是因为没有什么比术语更妨碍我们像人一样进行交流了。想要做到这一点,仅仅时刻警惕是不够的。我们需要与我们的作品保持一定的距离。可以在第二天写完后再来温习,或者喝一杯咖啡,再来读一遍。给予大脑一些休息时间,这样我们就能成为自己的编辑了。(太形象了哈哈)

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价