知我者为局外人

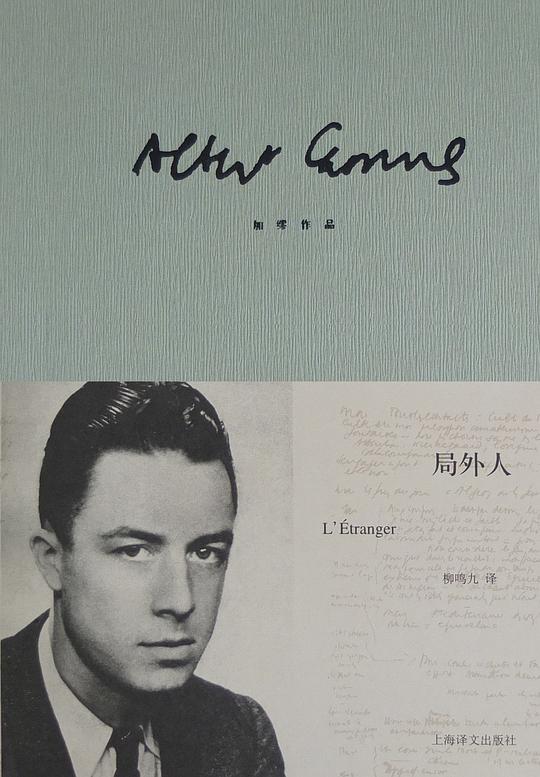

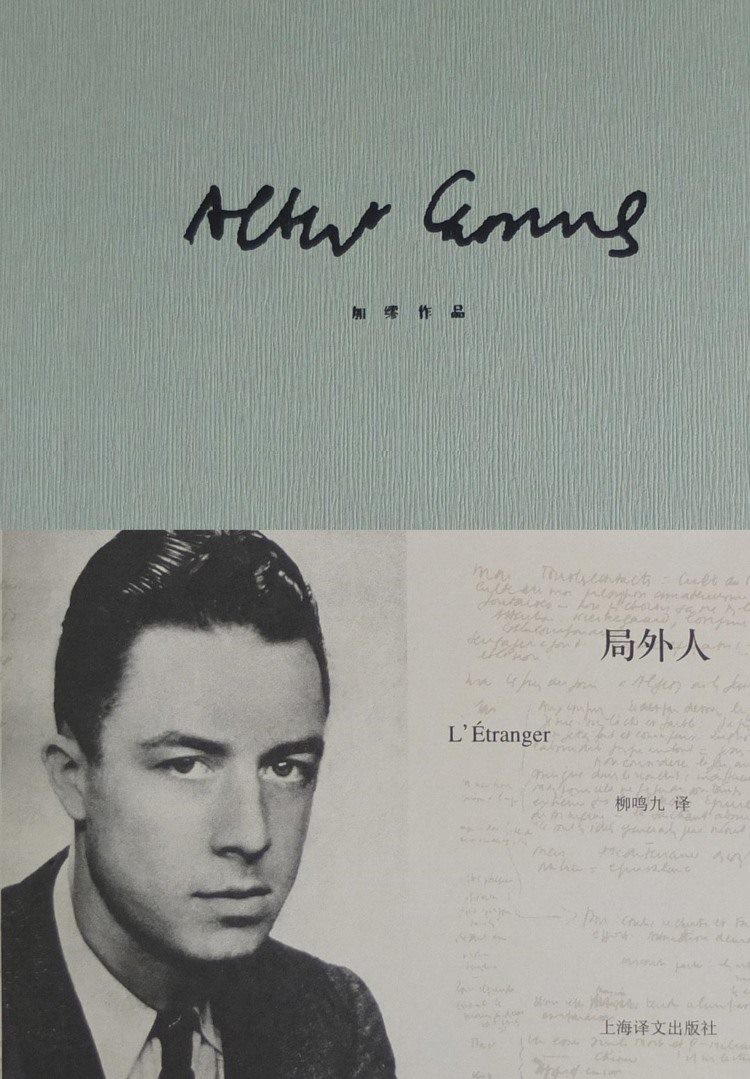

书名:局外人

1

0

大长今 2023-08-25 08:57:44

在阅读这篇中篇小说之前,我听推荐人说,加缪描写的不是“历史长河中的中流砥柱”,而是“承担历史的大多数人”,就像余华写出《活着》一样,他们都在掠夺与抗争的时代背景下,塑造出一个勇于对抗生活的平凡角色。

然而,当我用两个小时初识这位“局外人”,心里更多的是迷惑与不解。因为《局外人》里的主人公默尔索并不是个善于对抗和变通的人,相反,面对世界的种种规训,他更多的是听从内心,或者说是生理上的需要,他常说的话是“做不做都可以”。

面对母亲的死,默尔索并不感到悲痛,虽然他认为自己和常人一样爱着母亲,但死亡对他来说不过是个常事。而面对老板的提拔、情人的求婚、邻居的交情......他同样认为“做不做都可以”,当然如果对方迫切想要发展人际关系,自己也会接受。字里行间,都可以读出默尔索的“不以为然”,可以说他对人生没有追求,也可以说世人常说的人生追求,在他看来不过都是可有可无的东西,没有什么东西是重要的。

在现在看来,默尔索就像是一个“摆烂”的人,但不同于如今被迫“内卷”而产生的反弹心理,默尔索一开始就是一个遵循内心的人,即使对周遭的人也毫不掩饰。甚至在法庭对他杀人案件的审判,他不会因为想“逃脱罪名”而美化自己的犯罪行为,在最后被判决死刑时,他也不会因为想“获得宽恕”而假意自己相信上帝。他可以平静地面对生活琐碎,也可以从容地接受社会审判,尽管他深感自己就像一个“局外人”。

默尔索是一个看起来很虚幻,但是又很真实的一个人物。他就像一面镜子,让人能够从中瞥见自己的丑与美,还有我们所生活的世界。很多事情确实是“做不做都可以”,只是有时候我们会看得太认真,或是嗤之以鼻,事实上所有的意义都是我们自己去建构的,因为所有人的生命之歌始终都在追求同一种曲调。可以说,这个故事冥冥之中会给人一种不可名状的力量,可以是对抗的,也可以是调和的,它似乎在帮我们认清我们与世界的关系,帮我们自己更娴熟地成为自己。

就像尼采说的,一个人知道自己为什么而活,就可以忍受任何一种生活。加缪似乎也赞许这位忠于自己的默尔索,随心所欲而不逾矩,其中的“矩”,尽管有太多先验的理念枷锁,但既然存在于我们的生命之中,我们仍可以用自己的方式与之共处。或许,我们都可以知道自己为什么而活。

相关推荐

逆天的冒险

我们是天生的冒险家,对冒险的爱从不会离开我们,直到我们迈入垂老之年。”博莱索写道。他认为,“胆小的老头子,在他们的兴趣当中,冒险应该是绝灭了的。”这也是为什么诗人们偏爱冒险,而法律通常是老年人制定的原 (南非)威廉·博莱索 2023-04-10 05:12:26© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价