水下之人:2023上海书展首发,不仅仅为了寻找

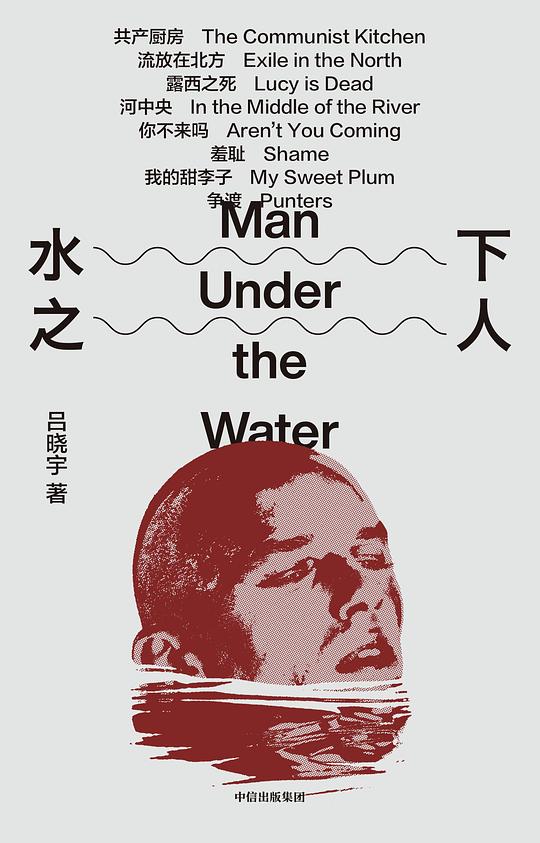

书名:水下之人

1

0

亲爱的,热爱的 2023-08-18 15:30:30

2021年的8月,吕晓宇出版了自己的第一本书,《利马之梦:晓宇的拉美笔记》。两年后,他的第二本书——《水下之人》——一部虚构的长篇小说,将于2023上海书展首发,在这个8月出版上市。

也许并不是一个巧合。吕晓宇的两部书都在盛夏面世,而他的家乡武汉正是以火热的夏天出名。2020年的夏天,晓宇在经历几个月的封控生活后,来到北京,进入大学教书,成为一名“青椒”。他拥有多重身份:牛津大学政治学博士,北京大学国际关系学院助理教授,博古睿学者……

然而,正如他自己所说,“那时候,我把写作当作是预防读博抑郁的手段”,回头来看,我们才会明白,那时候,他不仅在写非虚构作品,而且也在创作小说。“我会写下去”,正如他将自己定位为一个写作者,蓬勃的创作欲望,跨越东西方的广阔视野,多重身份给予他看待世界的方式,急剧变化的现实处境,这些因素叠加在一起,他的第一部小说,究竟会是什么样的。

《水下之人》兼具虚构与非虚构的气质。

小说主要讲述了“我”寻找L的始末。2069年,“我”在英国牛津大学做访问学者的夏天,无意中发现了中国青年L的手记。“我”把这份手记后来又把它作为谜题,企图勾勒出L的一生。小说以现在(2069年-2075年)和过去(2014年-2015年)两条并行的时间线交织叙事,融合口述、访谈、自白、时事评论等多种形式,建构出一个“战后”的世界。那时,我们承受着战争带来的改变和创伤,叙述者“我”在废墟世界中展开的寻访,是对过去历史的逼近,也是一场没有终点的记录之旅。如何捕捉过去的痕迹只有最鲜活的访谈口述、最铁证如山的新闻记录、最细小之处的事实经验,这些真正构成了再现过去的材料。正是这一个个“证据”,让我们不得不相信《水下之人》中构建起来的世界,也才逐渐明晰L的身份——一个“战后”被认定为模糊主体的人,他的确存在过。

在小说中,我们跟随叙述者“我”的视角,去追寻那消失无踪的L,在这个过程中,那些被掩埋在历史褶皱之中的“水下之人”,一个个浮出水面。

《水下之人》站在虚构的“现在”看“过去”,实际上,“现在”只是供以冷静观察的虚拟态。在一个经受大战摧残后的世界,我们所习以为常的种种事物,都变得滑稽可笑。比如,我们至今仍认为数字化浪潮将给社会带来根本性的变革,科技的进步将带领人类走向美好未来。但是,一场大战粉碎了这种平庸的乐观精神。

这几近与一种“科幻小说”与“未来小说”的做法,与乔治·奥威尔的《1984》以及玛格丽特·阿特伍德的《使女的故事》一样,想象未来乃是一种曲折的对现实的关切。

对于L的寻找,无异于一种对于内蕴悲剧前景的理想的追寻——不是为了实现对权力话语的直接颠覆,而是为了确证,为了纪念——也是在追寻过程中,不断将过往“水下之人”一个个打捞出来,将诸多曾经面孔与现今面孔叠加起来,这本身就足以展现一种深意。

活动预告

2023上海书展·上海国际文学周来了!

相关推荐

使女的故事

经典形象新版回归,全球现象级畅销书。同名剧集前三季豆瓣平均8.8分,第四季2021年即将播出。“我们中那些有幸在1985年《使女的故事》面世伊始就读过小说的人,肯定还记得当初这部作品带来的震撼,既有一 [加拿大]玛格丽特·阿特伍德 2023-04-18 19:47:04逆天的冒险

我们是天生的冒险家,对冒险的爱从不会离开我们,直到我们迈入垂老之年。”博莱索写道。他认为,“胆小的老头子,在他们的兴趣当中,冒险应该是绝灭了的。”这也是为什么诗人们偏爱冒险,而法律通常是老年人制定的原 (南非)威廉·博莱索 2023-04-10 05:12:26© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价