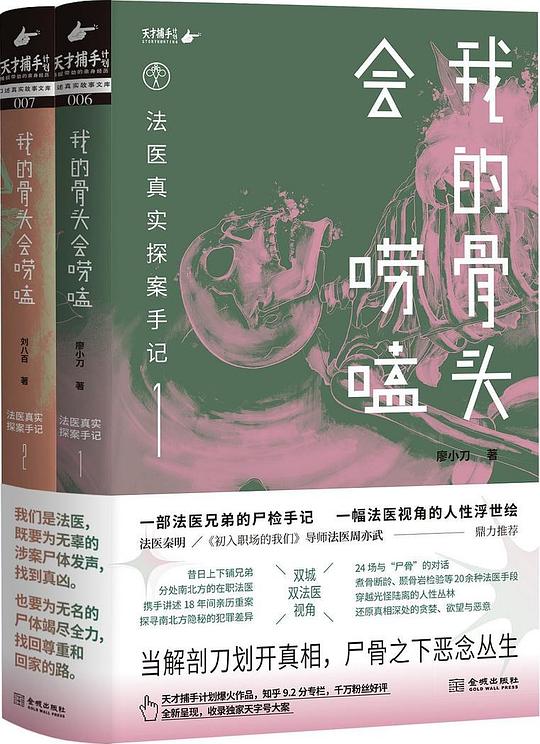

《我的骨头会唠嗑》骨头唠嗑破案奇迹!

书名:我的骨头会唠嗑

1

0

大宝贝 2023-07-29 17:57:38

我看了挺多法医写的书,比如英国的苏·布莱克姐姐、Richard Shepherd大哥,日本的上野正彦,美国“配享太庙”的法医人类学家William R. Maples……当然还有日常下饭的《识骨寻踪》、CSI等一众鉴证刑侦美剧,以及用现代法医技术研究历史的BBC History Cold Case等等。

相比以上这些法医写的书,这本《我的骨头会唠嗑》的重点并不在法医人类学和鉴证技术的科普上,而是在解说案情和刑侦过程上。因此这两本书的阅读体验更接近《重案六组》。

又因为这两本书(应该)讲的都是真实事件和真实的侦破过程,所以相比动不动就甩你一脸黑科技和冷门(播完也成常识了)法医小知识的美剧,这套书呈现出的刑侦过程要朴素得多——也更符合国情。

美剧看多了,总觉得DNA分析报告应该第二天就能拿到——毕竟男女主一般跟技术人员打好关系加个班或者自己在实验室熬个夜、镜头就转场到结果了。但在现实中,大部分时间还是在靠人海战术解决问题——警察们的人海战术、熬夜连轴转和不停出差跑现场跑周边;而DNA分析也需要进行经济成本的核算、考虑预算的分配——毕竟试剂盒都是要钱的,技术经费总是有限的,而要破一个案子往往都需要天罗地网地漫天做比对,且比对的人手很可能只有一个或两个。

一晃3年过去了,我在北京市公安局法医检验鉴定中心学习时,他们的辖区刚好发生了一起强奸杀人的案子,凶手在现场留下了精斑。警方划定了范围,出动上千警力,采集了排查范围内5000个男性的DNA样本。每晚10点,法医们会准时收到当天采集好的DNA样本,然后连夜检验出结果。上千人不眠不休地通力配合,这之前是我所不能想象的。“DNA人海战术”奏效了。检验进行到第十四天,在比对了3800多份样本之后,凶手现身了。我为他们的执着和投入所感动。在这之前,我觉得夏小兰案中排查几百份DNA样本已经算是下了大力气。现在看来,我们的魄力还远远不够。

在一些90年代的恶性案件中,也能感受到那个年代治安情况之恶劣和刑侦技术之落后。港剧美剧英剧里的警察队伍总是像战狼一样效率惊人、逻辑缜密、团队配置齐全、人手充沛(除非剧情需要男女主孤身犯险)、弹药都跟不要钱白给一样。而现实里,

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价