《反驳的艺术》高质量反驳:改写辩论规则

书名:反驳的艺术

1

0

精灵王子 2023-07-25 22:40:35

有一段时间,我很喜欢看《奇葩说》。我喜欢的部分不是那些令人捧腹大笑的段子,而是看每一个选手是如何反驳对方的观点。你会看到即便是同一件事从不同的角度出发,会得出完全不同的结论。

有一期的题目是“老婆年薪好几百万,我要不要当全职爸爸”,当陈铭洋洋洒洒的讲完自己的论点后,薛兆丰教授抛出这样一个疑问:“今天的题目是老婆年薪好几百万,要不要当全职爸爸但是你放的论证里把前提条件去掉,只说要不要当全职爸爸。试问如果今天的题目是“今天天气挺好,要不要当全职爸爸,这题目还有意义吗”

不得不说,薛兆丰教授是懂得辩论的,虽然后来陈铭的解释勉强圆过去,但是总有一些诡辩的感觉。辩论的艺术在于击中对方的要害,只有这样才算得上是高质量的辩论。

反驳在于思维,而不是语言。但是我们很多人都被困在了语言中。“我和他说不清楚,只想大吵一架,”是很多人沟通的常态。所以要想提高沟通效率,反驳是我们必须要掌握的一门艺术。

纳坦•乌伊汤达是比利时的科普视频博主,也是一名科普界的“网红”,他获得了狄德罗科普奖,在反驳这门艺术上,他有独到的见解。在这本《反驳的艺术》他指出高质量的反驳一方面要击中对方的中心论点,另一方面要避免陷入对方的诡辩之中。从这个角度来说,反驳靠的是批判性思维以及独立思考的能力,而不是单纯的情绪上以及语言上的压制。

1、反驳无法进行那是因为没有找到中心论点!

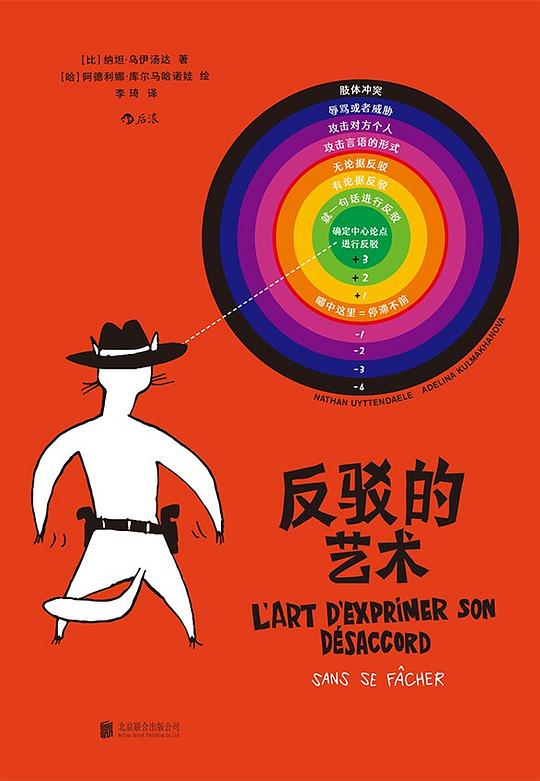

在《反驳的艺术》这本书中,作者纳坦•乌伊汤达向我们介绍了一种实用的反驳工具——格雷厄姆标靶。借助这个工具,我们就知道为什么反驳会有口难开。

这个标靶是由它的发明者,硅谷传奇程序员保罗•格雷厄姆最先开发的。大众印象中沟通需求偏少的程序员发明出来这款工具,可见无效反驳在我们的生活和工作中,是多么的常见。

然而,因为意见不合而发生冲突的不在少数,“能动手就绝不动嘴”也成了很多人都信奉的沟通方式。其实,反驳如同辩论,绝对不是一个人的事情,而是双方的事情。如果能够进行有效的反驳,不再进行无效甚至聒噪的辩论,那么发生冲突的可能性就会降低很多。

格雷厄姆标靶就提供了检验反驳是否有效的工具。在这个标靶中把反驳的艺术分为8个等级,而肢体冲突或者是辱骂是最无效的反驳,这是无法进行下去的低质量反驳。只有当反驳在红色圆圈的区域之内,沟通才有继续进行下去的可能。

而找到靶心也非难事,第一步就是简明扼要的概括对方的中心论点,然后列出对方几个致命的弱点。就像薛兆丰教授概括陈铭的辩论中只讲了要不要当全职爸爸,然后又指出他的辩论和前提没有任何关系。当对方的理论站不住脚的时候,也就证明你的中心论点是正确的。

2、谨防诡辩的陷阱

在辩论中还有另一种很难以进行的情形,那就是陷入诡辩的陷阱。

诡辩术由来已久,在我国古代就有“白马非马”的诡辩命题,今天它经常以另外一种话术存在。

有时是偷换概念,故意曲解对方的立场;或者是诉诸传统,用“自古以来便就这样”证明自己是正确的;或者是诉诸群众,用一个不知从哪儿得出来的数字证明自己的立场;或者是利用幸存者偏差,故意曲解事实的真相。

而“白马非马”则是利用了当一个概念(B)的外延包含着另一个概念(A)的全部外延时,两者就是属概念(B)和种概念(A)的关系,这样一个有缺陷的逻辑关系,来达到说服的效果。

在、反驳的艺术。中,作者就列举了许多很有代表性的诡辩。看完这些也不难理解,大多数诡辩从根源上就站不住脚。只要我们养成批判性思维,多一些分析问题的能力,这种诡辩术也不难识破。

无论是在工作还是生活中,沟通都起着非常重要的作用,而高质量的反驳会帮我们节省很多沟通成本。这本《反驳的艺术》从反驳工具和反驳逻辑两个方面,瞄准对方的论点,识别诡辩的语言陷阱。当你掌握了这些后,反驳就不是件有口难开的事情了。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价