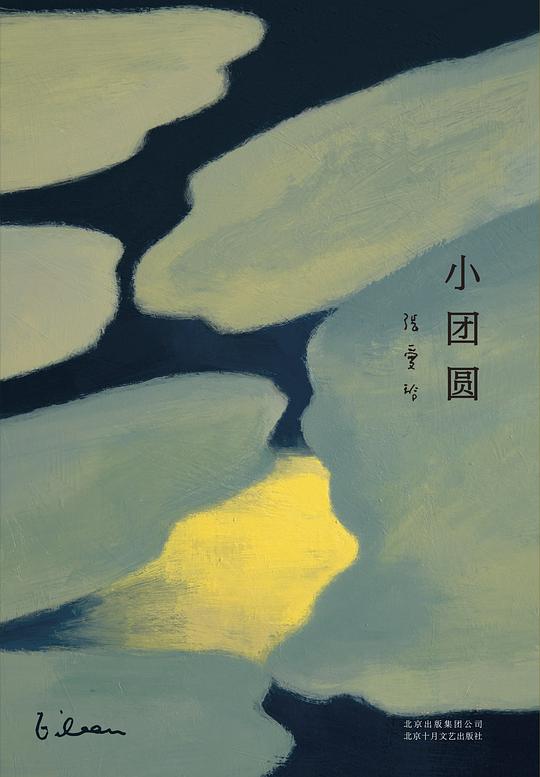

《小团圆》"Twelve reunite in joy with Little Reunion"

书名:小团圆

1

0

自然传奇 2023-06-05 01:59:48

九莉想道:“他完全不管我的死活,就知道保存他所有的。” 她没往下说,之雍便道:“你这样痛苦也是好的。”这又是他那一套,“好的”和“不好的”,使她憎笑得要叫起来。

她微笑着心里大言不惭地说:“我像镂空纱,全是缺点组成的。”

但是他介绍了一个产科医生给她检验,是个女医生,广东人。验出来没有怀孕,但是子宫颈折断过。想必总是与之雍有关,因为后来也没再疼过。但她听着不过怔了一怔,竟一句话都没问。一来这矮小的女医生板着一张焦黄的小长脸,一副“广东人硬绷绷”的神气。也是因为她自己对这些事有一种禁忌,觉得性与生殖与最原始的远祖之间一脉相传,是在生命的核心里的一种神秘与恐怖。燕山次日来听信,她本来想只告诉他是一场虚惊,不提什么子宫颈折断的话,但是他认识那医生,迟早会听见她说,只得说了,心里想使他觉得她不但是败柳残花,还给蹂躏得成了残废。

她从来不想起之雍,不过有时候无缘无故的那痛苦又来了。威尔斯有篇科学小说《摩若医生的岛》,写一个外科医生能把牛马野兽改造成人,但是隔些时又会长回来,露出原形,要再浸在琉酸里,牲畜们称为“痛苦之浴”,她总想起这四个字来。有时候也正是在洗澡,也许是泡在热水里的联想,浴缸里又没有书看,脑子里又不在想什么,所以乘虚而入。这时候也都不想起之雍的名字,只认识那感觉——五脏如沸,全身火烧火辣烫伤了一样,潮水一样的淹上来,总要淹个两三次才会退。她看到空气污染使威尼斯的石像患上了石癌,想道:“现在海枯石烂也很快。”她再看到之雍的著作,不再欣赏。他从乡下来的长信中开始觉察到的一种怪腔,她一看见“亦是好的”就要笑。读到小康小姐嫁了人是“不好的”,一面笑,不禁皱眉——也像有时候看见国人思想还潮,使她骇笑道:“唉!怎么还这样。”

当时的彩色片还很坏,俗艳得像着色的风景明信片——青山上红棕色的小木屋,映着碧蓝的天,阳光下满地树影摇晃着,有好几个小孩在松林中出没,都是她的。之雍出现了,微笑着把她往木屋里拉。非常可笑,她忽然羞涩起来,两人的手臂拉成一条直线,就在这时候醒了。二十年前的影片,十年前的人。她醒来快乐了很久很久。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价