厌女文化遍布全球

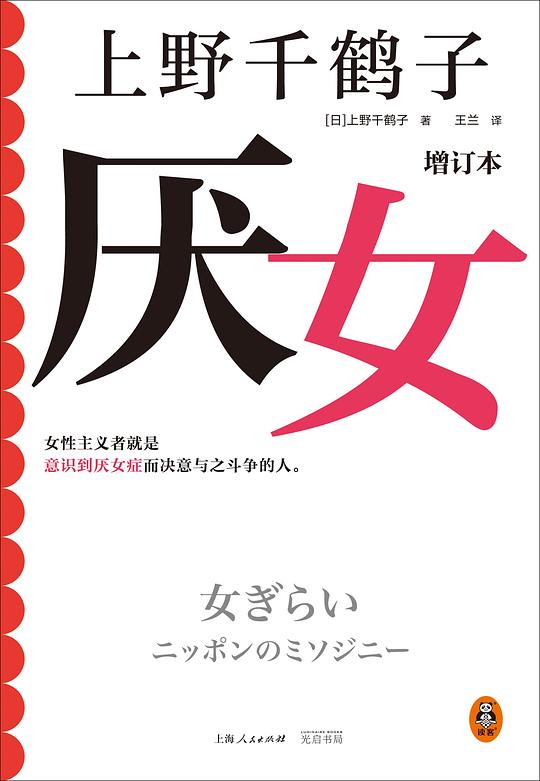

书名:厌女

1

0

七龙珠 2023-05-15 01:53:48

第一次完整读完上野千鹤子的书,也是第一次读女性主义相关的书。很多抽象的概念需要反复揣摩,很多逻辑需要用心体会才能理清。偏学术类的著作虽然有些晦涩,但读懂了的地方真的让人醍醐灌顶。

“父亲的女儿”、“自责的女儿”、“分裂相生”、“性别符号”、“别扭女子”……诸如此类概念不断刷新认知,又让人实在感同身受。通过这些来源于现实社会经验总结的理论概念,以往生活中经历过的微妙不适仿佛都有了答案。

厌女症无处不在。从出生起人们就开始受其影响,虽然现在婴儿的性别已不如过去十年、二十年那么“影响深远”,但那个年代“招娣”、“喜弟”们的故事还在继续,过去几十年遭受的“厌女”之痛远难以治愈。它渗透在家庭关系中。女儿不止是妈妈的小棉袄。

面对一个在父权制压迫下除伺候丈夫以外别无出路的“不满的母亲”,女儿承载着母亲的双重期待,不仅要为母亲的自我牺牲自责,扮演好女儿(女人)的角色,也要像儿子一样“具备能够对母亲的幸福负责的能力和状态”。而未能与母亲同化的女儿,则要接受父亲的话语,站在母亲的对立面,成为父权制下“父亲的女儿”,被寄予厚望,获得父亲那样的世俗的成功。

它在男性作家吹耀其关系经验的作品中,一方面通过客体来满足自己另一方面对欲望对象不齿,不过将其看作一些女性符号。它让女性甘于成为欲望对象并不惜一切努力保持这种客体地位,又让不符合主体要求的人迷失在性别认同之中,厌恶自我。就像书中反复提到的:“女性主义者就是意识到厌女症而决意与之斗争的人。”

上野千鹤子在不同章节分析了不同环境中的厌女症,皇室、春宫画、女校文化、母女关系、父女关系等等,厌女症是在社会家族制度变迁中慢慢形成的,是生活在这样的家庭制度和社会环境中的人们从出生起就耳濡目染习得的。每个人都有厌女症,女性主义研究就是要加深人们的认识,让人们能够辨别厌女现象与话语,从这无形的枷锁中慢慢解脱。

相关推荐

萤火谷的梦想家

艾莉森•麦吉出生于1960年,是美国《纽约时报》畅销书作家,同时也是大都会州立大学创意写作课的教授。她的作品被翻译成20多种语言并出版,也曾被提名普利策奖,并获得苏斯博士奖金奖、克里斯托弗图书奖、美国 [美]艾莉森•麦吉/[美]克里斯托弗•丹尼斯/绘 2023-03-27 16:50:25鬼马女神捕1·绝密卧底(上)

腹黑凤凰vs毒舌鸡妖——蓝翎:“小姬,跟我去人界吧!”姬十四:“干吗?让人宰了我做小鸡炖蘑菇吗?”蓝翎:“不啊,让妖怪宰了你做小鸡炖蘑菇更气派。”凤凰蓝翎和鸡妖姬十四生活在无忧无虑的灵界。他们的故乡叫 郝天晓 2023-04-17 00:22:47© 2023-2025 百科书库. All Rights Reserved.

发表评价